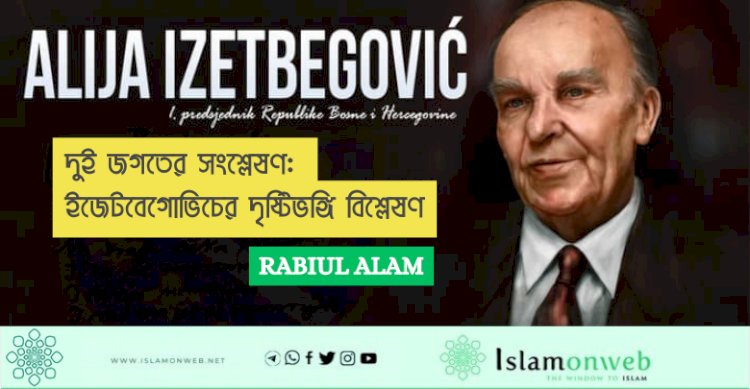

দুই জগতের সংশ্লেষণ: ইজেটবেগোভিচের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ

ভূমিকা

“ইসলাম বিটুইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট” একটি ব্যতিক্রমী এবং বহু-আঙ্গিক গবেষণার ফল, যা লিখেছেন বসনিয়ার মুসলিম আইনজীবী আলিজা আলী ইজেতবেগোভিচ। বর্তমানে তিনি ইসলামী কার্যকলাপ এবং তথাকথিত “মৌলবাদী বিচ্যুতি”র জন্য যুগোস্লাভিয়ার একটি কারাগারে চৌদ্দ বছরের দণ্ড ভোগ করছেন। সারায়েভো ও প্যারিসে শিক্ষালাভের পর, আলিজা তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রায় পুরোটা সময় ইসলামি কর্মকাণ্ডে উৎসর্গ করেছেন। লেখালেখি, বক্তৃতা ও ইসলামী শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম সংগঠনের মাধ্যমে তিনি হাজার হাজার তরুণ যুগোস্লাভ মুসলমানের কাছে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন।

তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামের অবস্থান

এই বইতে আলিজার মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সংকট, নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল শিকড় অন্বেষণ করা এবং দেখানো যে, এই অবস্থা আংশিক সত্য ও সংকুচিত মতবাদগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থেকে উদ্ভূত।

বইটির মূল বক্তব্য হলো, জগতকে দেখার তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে—ধর্মীয়, বস্তুবাদী ও ইসলামী। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি একটি সমন্বিত ধারণা পোষণ করে, যা খাঁটি ধর্মীয়তা ও খাঁটি বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। যেখানে খাঁটি ধর্ম বিবেককে গুরুত্ব দেয় এবং খাঁটি বস্তুবাদ প্রকৃতিকে, সেখানে ইসলাম মনুষ্যকে কেন্দ্র করে, যে একযোগে বিবেক ও প্রকৃতির জগতে বসবাস করে।

এরপর লেখক দেখান কিভাবে খাঁটি ধর্মীয়তা (যেমন খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম) এবং বস্তুবাদী দর্শন (যেমন সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ) জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নগুলোর (আদর্শ ও স্বার্থ) আংশিক উত্তর দিয়েছে এবং নিজেদের প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা ও অর্ধসত্যের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে বারবার তত্ত্ব ও বাস্তবতায় আপস করতে বাধ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে লেখক যুক্তি দেন যে, এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন তাদের মূল লক্ষ্যের চেয়ে অনেক ভিন্নভাবে ঘটেছে। রেনেসাঁ-পরবর্তী মানবতাবাদী খ্রিস্টীয় ব্যাখ্যা এবং সমাজতান্ত্রিক সমতার ধর্মীয়-নৈতিক ভিত্তি ও ইতিহাসের উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দেয় যে, কেউ সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টান বা সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী হতে পারে না।

ইসলাম: একটি “তৃতীয় পথ”

এই বিশ্লেষণ ও যুক্তির ভিত্তিতে লেখক ইসলামকে উপস্থাপন করেন একটি “তৃতীয় পথ” হিসেবে—একমাত্র জীবনদর্শন যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উভয় চাহিদাকে বিবেচনায় নেয়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ইসলাম সবসময় দুই বিপরীত দিক থেকে আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে: ধর্মের দিক থেকে যেটি একে “খুব বেশি প্রাকৃতিক, বাস্তব এবং জাগতিক” বলে মনে করে এবং বিজ্ঞানের দিক থেকে যেটি এতে ধর্ম ও রহস্যবাদ দেখেছে। এই আপাতভাবে বিপরীত “ডানপন্থী” ও “বামপন্থী” প্রবণতা সত্ত্বেও, ইসলাম একটিই—যা একযোগে অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা, চিরন্তন ও সময়, চিন্তা ও কর্ম, আত্মা ও দেহকে প্রতিফলিত করে; সংক্ষেপে, মানুষের জীবনের সব দিককে অন্তর্ভুক্ত করে।

লেখক দেখান কিভাবে ইসলাম প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আজকের “নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও বিকল্পের সময়ে” ইসলামকে আবারও এই মধ্যস্থতাকারী মতাদর্শ হিসেবে তার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ইংরেজি সংস্কৃতি ও ইসলামী দ্বৈততার সাদৃশ্য

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে লেখক একটি নতুন এবং কিছুটা বিতর্কিত ধারণা উপস্থাপন করেন: ইংল্যান্ড বিশেষভাবে এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতি সাধারণভাবে (অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজের তুলনায়) ধর্ম ও বস্তুবাদের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা খুঁজে পেয়েছে এবং তাই ইসলামের “তৃতীয় পথ”-এর সাথে গভীর মিল রয়েছে। আলিজা যুক্তি দেন যে, ইংরেজ সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প ও সাহিত্য, দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা ইসলামী মডেলের দ্বৈততার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুরূপ। রজার বেকন থেকে শুরু করে জর্জ বার্নার্ড শ পর্যন্ত তিনি একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে ইংরেজ ও ইসলামী মানসিকতার সমান্তরালতা তুলে ধরেন। স্পেংলারের নবী মুহাম্মদ ও ক্রমওয়েলের তুলনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে আলিজা বলেন, ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমে ইংল্যান্ডের উদ্ভব ও অ্যাংলো-স্যাক্সন চেতনার আবির্ভাব এবং প্রাচ্যে ইসলামের আবির্ভাবের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এজন্যই মহাদেশে সাধারণত একজন অভিজ্ঞতাবাদী নাস্তিক হয়ে ওঠেন, কিন্তু ইংল্যান্ডে, অভিজ্ঞতাবাদের জনক জন লক ঈশ্বরের ধারণাকে তার নীতিশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেন এবং নৈতিক নীতিমালার প্রতিষ্ঠায় পরকালের শাস্তিকে সমর্থন করেন। স্পেন্সারের Education বইটি আলিজার মতে যেন একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবীর লেখা। অ্যাংলো-স্যাক্সন নৈতিক দর্শনের মূল প্রবণতা—যা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য, সাম্যতা, সামাজিক দায়িত্ব, এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তিকে গুরুত্ব দেয়—ইসলামী নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য তুলে ধরে।

আলোচনা ও সীমাবদ্ধতা

আলিজার ইংল্যান্ড ও মহাদেশীয় ইউরোপের নৈতিক দর্শনের পার্থক্য নিয়ে উপস্থাপিত তত্ত্বের সঙ্গে পর্যালোচক পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ না করলেও, মনে করেন যে যুক্তিটি কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়েছে। আলিজা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলোর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইউরোপীয় এবং ইংরেজ ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিল উপেক্ষা করেছেন, যেগুলো পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মের মূল ধারার মধ্য থেকেই উদ্ভূত। যদি আমরা শুধুমাত্র কারণ নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করি, তাহলে এমনকি বাম হেগেলিয়ানদেরকেও—যারা সামাজিক সামঞ্জস্য ও সার্বজনীনতার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম চালিয়েছেন—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

তবে এটি একটি ছোটখাটো বিষয়। আলিজা তার বিষয়টি খুব ভালোভাবে জানেন। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তায় সুপন্ডিত এবং শারীরিক, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্রে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে অত্যন্ত দক্ষ। বিশেষ করে, যখন তিনি পাশ্চাত্যের শিল্প ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকীর্তিগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলোর ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি অনন্য।

আলিজার বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদী/বৈজ্ঞানিক মানবজীবন তত্ত্বের সমালোচনা বিস্তৃত এবং বিধ্বংসী। প্রাণিবিজ্ঞান, অণুজীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব থেকে তিনি যুক্তি এনে “সভ্যতা”-এর বিকল্প বিবর্তন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। মানবতাবাদ সম্পর্কেও তার সমালোচনা অসাধারণ। তিনি ঈশ্বরবিহীন নৈতিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা বিকাশের সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেন। জ্যাক মারিতাইনের মতো অন্যান্য নৈতিক দার্শনিকদের ধারায় তিনি স্পষ্ট করে দেখান, ঈশ্বরের উপর ভিত্তি না থাকলে সমকালীন মানবতাবাদী দর্শনে প্রচলিত ধারণাগুলো (ন্যায়বিচার, সাম্য, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব) অর্থহীন হয়ে যায়। সংস্কৃতি ও সভ্যতা, গণ-সংস্কৃতি, পরিবার ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনাগুলোও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও আলোকোজ্জ্বল।

আলিজার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের প্রতি কিছুটা অস্তিত্ববাদীদের মতো। তার মতে, “ইসলাম একটি পদ্ধতি”, (এতে সর্ত্রের Search for Method বইটির কথা মনে পড়ে যায়), এবং কোনো প্রস্তুত সমাধান নয়। এটি এমন কিছু নয় যা পূর্বনির্ধারিতভাবে দেয়া হয়েছে; বরং একজনকে নিজে তা আবিষ্কার করতে হয়।

আমার দৃষ্টিতে, এটি ইসলামের একটি নতুন ব্যাখ্যা, যা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা বিপরীত—যেখানে ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ নির্ধারিত এবং চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণ ধর্ম ও জীবনপদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়। আমার জানা মতে, আরেকজন মুসলিম চিন্তাবিদ যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি এসেছেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ইকবাল, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং মানুষের সামনে নতুন দিগন্ত উদঘাটনের কথা বলেছেন। তবে লক্ষ্যযোগ্য যে, ইকবালের “কুন” ধারাবাহিকতার ধারণা শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে নয়, যা তার মতে কোরআন ও নবী (সা.)-এর জীবনে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত।

সম্ভবত এই অস্তিত্ববাদী ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই লেখক স্বীকার করেন যে, ইসলামী দ্বৈততার মধ্যেও এক ধরনের “টানাপোড়েন” রয়ে যায়। অর্থাৎ, ধর্ম ও বিজ্ঞানে যে টানাপোড়েন তিনি চিহ্নিত করেন, তার সম্পূর্ণ সমাধান ইসলামেও পাওয়া যায় না, যদিও ইসলামে তা নতুনভাবে সৃষ্টিশীল ও মহত্তর রূপ ধারণ করে।

বইটির মূল দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত খাঁটি ধর্ম ও খাঁটি বস্তুবাদের সমালোচনার উপর। ইসলামি বিকল্পের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেবলমাত্র তৃতীয় অধ্যায়ে, বিশেষ করে “ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের দ্বৈততা” অংশে দেখা যায়। এই কারণে, সমালোচনাটি আরও জোরালো ও প্রভাবশালী মনে হয়, অথচ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও খসড়া রূপে রয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে “শিল্পের ঘটনা” নিয়ে লেখা অংশটি নিজস্বভাবে চমৎকার হলেও বইটির মূল প্রাঙ্গন ও উদ্দেশ্যের আলোকে কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। এটি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে শিল্প ও সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ওপর প্রধান্য দেওয়া হয়েছে, ফলে বইটির মূল বক্তব্য—দু’টোই অর্ধসত্য—প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে, শিল্প ও সাহিত্য যেন ধর্ম ও ইসলামের বিকল্প হিসেবে উঠে আসে। যদিও ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ফল হিসেবে শিল্প ও সাহিত্যকে দেখা যায়, তবুও এগুলোর ধর্মরূপে বিবেচনা করা এক ভিন্ন বিষয়।

লেখকের ধর্মবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নৃতাত্ত্বিক। ফলে তিনি ধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে প্রাচীন উপকথা, কুসংস্কার ও জাদুকরী আচার-অনুষ্ঠান সবই অন্তর্ভুক্ত করেন। এতদূর ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন তিনি এই ধরণের অপরিষ্কৃত ধর্মীয় প্রতীকবাদকে সংগঠিত ও সুসংহত তাওহিদি ধর্মীয় তত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের (যেমন, ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম) সমতুল্য হিসেবে দেখেন এবং তাদের একই স্তরে স্থান দেন।

অন্যান্য কিছু সমকালীন মুসলিম লেখকের মতো—যদিও একই মাত্রায় নয়—লেখকও মাঝে মাঝে “আমাদের সেরা” কে “তাদের সবচেয়ে খারাপ”-এর সঙ্গে তুলনা করার পরিচিত বুদ্ধিবৃত্তিক ভুলটি করেন। যা এক সময় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের সমালোচকদের লেখা থেকে শুরু হয়ে এখন কিছু মুসলিম লেখক, বিশেষত দাওয়াতমূলক লেখায়, গ্রহণ করেছেন। এই কৌশলে ইসলামের আদর্শ ও নীতিকে পশ্চিমা আচরণ ও অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়, পরিবর্তে আদর্শের সঙ্গে আদর্শ এবং অভ্যাসের সঙ্গে অভ্যাসের তুলনা করা হয় না।

উপসংহার

উপরোক্ত কিছু ছোটখাটো মতভেদের কথা বলার পর, আমি বলতে চাই—এটি বিষয়বস্তুর উপর একটি চমৎকার গবেষণাধর্মী কাজ। এই ধরণের বইতে কিছুটা বিতর্কধর্মিতা থাকবেই, কিন্তু মূলত এটি নৈতিক ও সামাজিক দর্শন নিয়ে অনেক গভীর ও যুক্তিযুক্ত পর্যবেক্ষণে পরিপূর্ণ। লেখার ভঙ্গি স্বচ্ছ এবং যুক্তিগুলোর উপস্থাপন অত্যন্ত চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর। লেখক তার বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন এবং পাশ্চাত্যকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। বহু মুসলিম চিন্তাবিদের মত যারা ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তাদের দার্শনিক অবস্থান তুলনা করেছেন, আলিজা গোটা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের উপর একক কোনো ধর্মীয় মানদণ্ড চাপিয়ে দেন না। বরং, তিনি পাশ্চাত্যের চিন্তার ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং উভয় ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনগুলোকে তুলে ধরেন। তিনি পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের জটিলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে ইউটোপিয়ান রাজনীতির ধারণার সংশ্লিষ্ট বিতর্কগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যে ফলপ্রসূ তুলনা করেন এবং দেখান যে, ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের কিছু দার্শনিক ও ব্যবহারিক ধারার মধ্যে কতটা গঠনমূলক মিল রয়েছে।