জ্ঞান, ন্যায় ও কূটনীতির প্রতিচ্ছবি: আব্বাসীয় খলিফা হারুন রশিদ

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় কিছু নাম চিরকাল অমর হয়ে থাকে—তাঁদের কাজ, নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতার জন্য। খলিফা হারুন অর রশিদ এমনই একজন মহান শাসক, যিনি কেবল তাঁর সময়ের জন্য নয়, বরং পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে ইসলামী সভ্যতা ও বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক বিকাশের অনন্য প্রতীক হয়ে আছেন। আব্বাসীয় খিলাফতের সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগ ছিল তাঁর শাসনকাল। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কূটনীতি ও প্রশাসনিক দক্ষতায় তিনি ইতিহাসে এক স্বর্ণালী অধ্যায় রচনা করেন। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর জীবন, চিন্তাধারা ও অবদান গভীরভাবে অন্বেষণ করব।

জন্ম ও পারিবারিক পটভূমি

খলিফা হারুন অর রশিদের জন্ম ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ১৪৫ সন), ইরানের রেই শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন খলিফা আল-মাহদি, যিনি আব্বাসীয় খিলাফতের তৃতীয় খলিফা হিসেবে শাসন করেন এবং অত্যন্ত সুপরিচিত ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তাঁর মাতা আল-খাইজুরান ছিলেন একজন দাসী থেকে রাণীতে উন্নীত হওয়া নারী, যিনি তাঁর প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক জ্ঞান ও সাহসিকতার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন।

শৈশব থেকেই হারুন অর রশিদ তাঁর মাতার গভীর প্রভাবের অধীন ছিলেন। খাইজুরান তাঁর ছেলেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় নয়, জাগতিক ও কূটনৈতিক শিক্ষাতেও দক্ষ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে হারুনের জন্য নিযুক্ত করা হয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের—যারা তাঁকে কুরআন, হাদীস, ইসলামি আইন, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, দর্শন, ও রণনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত খালিদ ইবনে বাকাক, যিনি হারুনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

এই পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা তাঁকে পরিণত করে এক আদর্শ মুসলিম শাসকে। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, ন্যায়পরায়ণ এবং নেতৃত্বদানে সক্ষম। এছাড়া তিনি ছোটবেলায় বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব রাজনীতি ও জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হন। এসব অভিজ্ঞতা তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে তাঁর শাসনকালকে গৌরবময় করে তোলে।

শাসনে আরোহন

৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র ২৩ বছর বয়সে, হারুন অর রশিদ আব্বাসীয় খিলাফতের পঞ্চম খলিফা হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর আগমন এক সংকটপূর্ণ সময়ে ঘটেছিল, যখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিল নানা ধরনের বিভাজন এবং বাইরের বিশ্বে চলছিল রাজনীতি ও শক্তির ভারসাম্য নিয়ে টানাপোড়েন। এত অল্প বয়সে এমন একটি বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু হারুন তাঁর শিক্ষা, বিচক্ষণতা ও অভিভাবকদের পরামর্শে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর শাসন শুরু করেন।

তাঁর অভিষেক উপলক্ষে বাগদাদ নগরীতে একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রাদেশিক গভর্নর, বিচারপতি, সেনাপতি এবং বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর শাসনের মূলভিত্তি হবে ন্যায়বিচার, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং জ্ঞানচর্চার প্রসার। শাসনের প্রথম দিন থেকেই তিনি জনগণের প্রতি সদয় মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং প্রজাদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করেন।

হারুন অর রশিদ তাঁর প্রশাসনে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইয়াহিয়া আল-বারমাকি, যিনি পরবর্তীতে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। হারুনের নেতৃত্বে রাজকোষকে শক্তিশালী করা হয়, দূর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ করা হয়। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় এনে শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে তোলেন।

এই শাসনকালের প্রথম দিকেই তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রদেশভিত্তিক শাসনের সংস্কার, কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, এবং রাষ্ট্রের সেবামূলক খাতে বাজেট বৃদ্ধি। এই পদক্ষেপগুলো খিলাফতের জনমানসে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করে এবং হারুন অর রশিদকে একজন জনদরদী ও কার্যকর শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

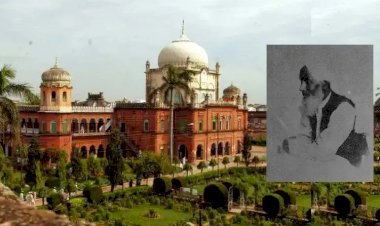

বাগদাদ: জ্ঞানের মহানগরী

খলিফা হারুন অর রশিদের শাসনকালে বাগদাদ কেবল একটি প্রশাসনিক রাজধানীই ছিল না, বরং তা হয়ে ওঠে বিশ্বজোড়া জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। এই মহানগরীতে জন্ম নেয় ‘বায়তুল হিকমা’ বা ‘জ্ঞানালয়’, যা পরবর্তীতে পৃথিবীর প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে আরবি, গ্রীক, ফারসি, সংস্কৃত, সিরিয়াক ও অন্যান্য ভাষার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ অনূদিত হতো এবং বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, চিকিৎসা, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ গবেষণা হতো।

হারুন অর রশিদ নিজে ছিলেন জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পীদের আশ্রয় দিতেন এবং রাজকোষ থেকে তাঁদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। এই সময়ে জাবির ইবনে হাইয়ান (রাসায়নিক), আল-খোয়ারিজমি (গণিতবিদ), এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক (চিকিৎসাবিদ) প্রমুখ বাগদাদে তাঁদের গবেষণা ও শিক্ষার কার্যক্রম চালান।

বাগদাদ হয়ে ওঠে এমন এক নগরী, যেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতরা একত্রে বসে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারণ করতেন। ধর্মীয় সহনশীলতা, বৌদ্ধিক মুক্তচিন্তা এবং গবেষণার স্বাধীনতা এই শহরকে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য এক স্থান করে দেয়।

এছাড়া, বাগদাদ ছিল শিল্প-সাহিত্য, সংগীত, স্থাপত্য ও বাণিজ্যেরও এক অনন্য কেন্দ্র। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বণিক, শিল্পী ও দার্শনিকেরা এখানে আসতেন। বাগদাদের বাজারগুলো ছিল মিশরের কাপড়, ভারতের মসলা, চীনের রেশম ও ইউরোপীয় পণ্যে পরিপূর্ণ। এই আন্তঃসাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বাগদাদকে কেবল এক প্রশাসনিক মহানগরী নয়, বরং এক জ্ঞান ও সংস্কৃতির মহাকেন্দ্রে পরিণত করে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ

খলিফা হারুন অর রশিদের শাসনকাল শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নতির জন্য নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সোনালি যুগ হিসেবেও চিহ্নিত। এই সময়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। রাজদরবারে ছিল অসংখ্য কবি, গীতিকার ও গল্পকার, যাঁদের রচনায় ধরা পড়ে আব্বাসীয় সমাজজীবনের সৌন্দর্য, প্রেম, নৈতিকতা ও মানবিকতা।

এই সময়েই ‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা’ বা ‘হাজার এক রাতের গল্প’ রচিত ও সংকলিত হয় বলে মনে করা হয়, যেখানে হারুন অর রশিদ ও তাঁর উজির জাফরের নাম বারবার উঠে আসে। এই গল্পগুলো শুধুমাত্র কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা সামাজিক বাস্তবতা, নীতিশিক্ষা ও দর্শনের সমন্বয়ে এক অনন্য সাহিত্যধারা সৃষ্টি করে। রাজদরবারে কবিতা পাঠ, সংগীতানুষ্ঠান ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

হারুন অর রশিদ নিজেও ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী এবং তিনি বহু কবিকে রাজকোষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন। তাঁর শাসনকালে খ্যাতিমান কবি আবু নুয়াস, যিনি হাস্যরসাত্মক ও প্রেমমূলক কবিতার জন্য পরিচিত, বাগদাদে বিশিষ্ট অবস্থান লাভ করেন। এছাড়াও, ইতিহাস, জীবনী, ধর্মীয় সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়।

সংস্কৃতির আরেকটি দিক ছিল সংগীত ও চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ। রাজদরবারে গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী ও চিত্রশিল্পীদের নিয়মিত পরিবেশনা হতো। উজির ইয়াহিয়া ও তাঁর পুত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাগদাদে নাট্যশালা, পাঠাগার, ও কাব্যসভা ছিল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, যা সাধারণ মানুষকেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

এইভাবে হারুন অর রশিদের সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে যায়, যার প্রভাব মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও পরবর্তী ইসলামী সভ্যতার ওপর সুদূরপ্রসারী ছিল।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচার

হারুন অর রশিদের শাসন ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করতেন। বাগদাদে খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ছিল এবং তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চায় স্বাধীন ছিলেন। তিনি ধর্মীয় বিতর্ক ও মতবিনিময়ের জন্য একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, যা জ্ঞানের পরিসরকে প্রসারিত করে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একটি কার্যকর বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলেন। কাদী বা বিচারকদের নিযুক্ত করা হতো তাঁদের জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার ভিত্তিতে। অভিযোগ শোনা ও রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনও পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করতেন না। প্রজারা সরাসরি খলিফার কাছে অভিযোগ জানাতে পারতেন এবং এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে যেখানে খলিফা নিজেই ব্যক্তিগতভাবে বিচারকার্য তদারকি করেছেন।

তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিলেন এবং প্রায়ই ছদ্মবেশে শহরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা জানতেন। এসব পদক্ষেপ তাঁকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং এক ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

কূটনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক

হারুন অর রশিদের শাসনকালে আব্বাসীয় খিলাফতের কূটনৈতিক সম্পর্ক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছায়। তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, চীন, ভারত ও ফ্র্যাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের (যার শাসক ছিলেন চার্লেমেইন) সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করেন। বিশেষত, চার্লেমেইনের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র ও উপহার বিনিময় ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই কূটনৈতিক সম্পর্ক কেবল রাজনৈতিক বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিনিময়েও তা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাইজান্টাইন সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধির মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এবং বন্দীদের মুক্ত করা হয়।

চীন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ফলে বাগদাদ হয়ে ওঠে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এসব সম্পর্কের মাধ্যমে হারুন অর রশিদ আব্বাসীয় খিলাফতের মর্যাদা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও সুদৃঢ় করেন।

অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়ন

হারুন অর রশিদের শাসনকাল ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের এক অনন্য উদাহরণ। তিনি কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সেচব্যবস্থা, খাল নির্মাণ ও কৃষকদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য হ্রাস পায়।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও তিনি নানা উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নেন। সিল্ক, কাপড়, অস্ত্র, ধাতব সামগ্রী ও হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাগদাদ বিখ্যাত হয়ে ওঠে। শুল্ক ও কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা হয়, যাতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হন এবং রাজকোষে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত হয়।

সমাজকল্যাণমূলক খাতেও তিনি নজির স্থাপন করেন। তিনি হাসপাতাল, পাঠশালা, এতিমখানা ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেন। বয়স্ক ও দরিদ্রদের জন্য ভাতা চালু করেন এবং নারীদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। তাঁর সময়ে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে আসে এবং সমাজে একধরনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা

যদিও হারুন অর রশিদের শাসন বহু সাফল্যে পূর্ণ ছিল, তবুও কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। তাঁর শাসনকালের শেষদিকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে তাঁর দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জ করে। এই অন্তঃদ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়।

এছাড়া, বারমাকি পরিবার, যাঁরা প্রথমদিকে তাঁর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন, তাঁদের হঠাৎ অপসারণ অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এর ফলে প্রশাসনিক ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হয়। তবে এসব সত্ত্বেও তাঁর দীর্ঘ শাসনকাল সামগ্রিকভাবে গৌরবময় ও সফল হিসেবে বিবেচিত হয়।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকার:

৮০৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন অর রশিদ মৃত্যুবরণ করেন খোরাসান অঞ্চলে এক অভিযানের সময়। তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের ভার পড়ে তাঁর পুত্র আল-আমিনের ওপর। কিন্তু পরে তাঁর আরেক পুত্র আল-মামুন তাঁকে পরাজিত করে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হারুন অর রশিদের রেখে যাওয়া রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার এতই সুগভীর ছিল যে, তা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও ইসলামী সভ্যতার পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। ইউরোপে রেনেসাঁর পূর্বে বাগদাদের যে আলো জ্বলেছিল, তার অন্যতম উৎস ছিলেন এই মহান খলিফা।

উপসংহার

হারুন অর রশিদ কেবল একটি সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক মহান সংস্কারক, জ্ঞানপিপাসু পৃষ্ঠপোষক ও ন্যায়পরায়ণ নেতা। তাঁর শাসনকাল ছিল ইসলামী সভ্যতার একটি উজ্জ্বলতম সময়, যাকে সোনালি যুগ বলা হয়। তাঁর শাসনে যেমন ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা, তেমনি ছিল মানবিকতা ও দয়ার ছাপ। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জ্ঞান ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সমাজ দীর্ঘস্থায়ী ও গৌরবময় হতে পারে। আজকের সমাজে, যখন নেতৃত্ব সংকট, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সামাজিক বৈষম্য ঘিরে রেখেছে আমাদের চারপাশ, তখন হারুন অর রশিদের জীবন ও আদর্শ হতে পারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।