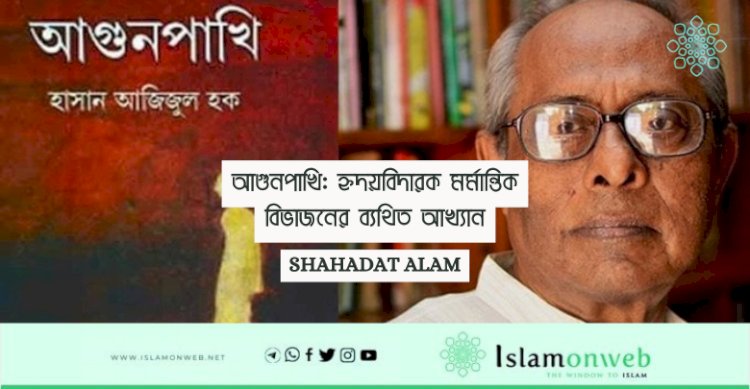

আগুনপাখি: হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক বিভাজনের ব্যথিত আখ্যান

পূর্বকথা

দীর্ঘদিন থেকে আমি আগুনপাখি উপন্যাস প্রসঙ্গে কয়েকবার শ্রবণ করি কিন্তু পড়ার সুযোগ পায়নি। তবে কিছুদিন পূর্বে লাইব্রেরি পূনরায় খোলার পর যেই বইটির দিকে নেত্রপাত হল সেই মুহূর্তেই তুলে নিলাম আপন হস্তে। উপবেশন করে আরম্ভ করে দিলাম গ্রন্থটি পাঠ করতে। পাঠ করতে শুরু করলাম তো করলাম, একেবারে সমাপ্ত করেই ছাড়লাম। কিন্তু পড়ার পর মনে হল, নিশ্চয় এর একটি পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। তবে বই পর্যালোচনা করার পূর্বেই দুএকটি কথা বলে দেওয়া শ্রেয়। অদ্যাবধি আমার সাহিত্য সমালোচনার করার মতো গভীর জ্ঞান নেই এবং কবি, পাঠক, সমালোচক যেই হোক না কেন তাদের প্রতিও আমার কোনো ক্রোধ, ঈর্ষা কিছুই নেই। তবে আমি মনে করি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা বইটি পর্যালোচনা করার প্রয়াস ব্যর্থ বা অগ্রাহ্য হবে না বরং নব-পাঠকগণেরই সুবিধা ও সহায়ক হয়ে উঠবে, প্রকৃত-সত্য বিষয়ই উন্মচিত হবে। এই আশা রেখেই পর্যলোচনাটি লিখতে বাধ্য হলাম।

ভূমিকা

দেশভাগ [১৯৪৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ট্র্যাজিক ঘটনা। উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান দেশভাগের ফলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এ সময় মৃত্যু ঘটে প্রায় পাঁচ লাখ ভারতবাসীর, পঁচাত্তর হাজার নারী নিপীড়িত হয়; আর গৃহহীন, বাস্তুচ্যুত দেড় কোটি মানুষ নতুন দুটি দেশে উভয় দিক থেকে অভিপ্রয়াণ করে। কিছু পরিবার পারস্পরিক গৃহ বিনিময় করে উভয় রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করলেও অভিপ্রয়াণকারী অধিকাংশ মানুষকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়তে হয়। দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে লেখকরা অর্জন করেন হত্যা, দুর্ভোগ, ধর্ষণ; আর মানবিক বিপর্যয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস। পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশের মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলি সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে আলোড়িত করে চলছে। খুশবন্ত সিং, সালমান রুশদি, আর. কে. নারায়ণ ইংরেজিতে রচনা করেন দেশভাগের ভয়াবহ বাস্তবতার আলেখ্যময় উপন্যাস। কৃষণ চন্দর, ভীস্ম সাহীন, সাদত হাসান মান্টোর হিন্দি-উর্দু রচনায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকের উপন্যাসে স্মরণীয় হয়ে আছে দেশভাগ। দেশভাগকে নিয়ে বাংলাদেশের লেখকদের একইভাবে বেদনার্ত চিত্র অঙ্কন করতে দেখা যায়। তবে হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' আদ্যন্ত কথ্য ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় লেখার ফলে অন্যদের থেকে এই দেশভাগের আখ্যান হয়ে উঠেছে আরও হৃদয়স্পর্শী।

লেখক পরিচিতি:

হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার জব গ্রামে জন্ম গ্রহন হয়। তবে জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রাজশাহীতে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন কথাসাহিত্যিক ও গল্পকার। তিনি অজ্রস্য ছোটোগল্প লিখলেও উপন্যাস কেবলমাত্র তিনটি লিখেছেন। যথা- আগুনপাখি (২০০৬), সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩), শামুক (২০১৫)। তিনার সাহিত্যিক কৃতকর্মের জন্য তিনি নানাবিধ পুরুষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। পরিশেষে, তিনি ১৫ নভেম্বর ২০২১ সালে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

বইটির প্রেক্ষাপট

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' কথ্য ভাষায় লেখা লেখা এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে চিরকালের। উপন্যাসটির অর্ধেকাংশ ২০০৫ সালে প্রথম আলো ঈদসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘অপ-রূপকথা’ নামে। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে সন্ধানী প্রকাশনী থেকে দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠায় বেরোয় উপন্যাসটি, নতুন নামে - অল্প সময়েই তা সাড়া ফেলে সর্বত্র। চার মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ। এই বিখ্যাত উপন্যাসটি ২০০৮ সালে আনন্দ পুরস্কার, ২০০৭ সালে প্রথম আলোর বর্ষসেরা বইয়ের মতো অনেক পুরষ্কার পেয়েছে। আমার পড়া দে'জ পাবলিশিংহতে প্রকাশিত বইটি ২৫২ পৃষ্ঠায় সমাদৃত। উপন্যাসটি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

ভারত ভাগ কেবল দেশের ভাগ নয়; এটি ছিল সংস্কৃতি এবং ধর্মের ভাগ। এখনও আমরা এমন অনেক মানুষকে খুঁজে পাই যারা এই মর্মান্তিক ভাগের স্মৃতি মনে রেখেছেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি ভারতের সেই মর্মান্তিক বিভাজনের প্রসঙ্গেই লেখা। দেশভাগের এক ব্যথিত উপখ্যান। নারী, পুরুষ, শিশু, মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, নিঃসঙ্গতা এই সমস্তই এই উপন্যাসের বিষয় বস্তু। বইটিতে ফুটে উঠেছে সেকালের সামাজিক অবস্থান ও সমাজচিত্র। এর নিরিখে দেখা যাবে- বাল্যবিবাহের ছাপ, অসমবিবাহের চিত্র, সামাজিক অবস্থানে নারীর স্থান, কন্যা সন্তানের অবস্থান, গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গোরা সেপাই এর অত্যাচার, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমাজচিত্র প্রভৃতি। সম্পূর্ণ গল্পটি একজন গ্রামীণ গৃহবধূ বলেছেন।

সারসংক্ষেপ

বইটিতে লেখক এক গ্রাম্য নারীর জবানীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন সময়ের চিত্র। বাবার সংসার থেকে একান্নবর্তী একটা পরিবারে বউ হয়ে যাওয়ার পরে সে সংসারের উথান, পতন, দুঃখ, কষ্ট, ঘাত, প্রতিঘাত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষে অন্ন, বস্ত্রের জন্য হাহাকার, আহাজারী, বন্যায় পৃথিবীতে টিকে থাকার যুদ্ধ, কলেরা, বসন্ত রোগে গ্রামের পর গ্রামের মানুষের মৃত্যুর চিত্র সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। শেষের দিকে ৪৭ এ দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে বহু নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা উঠে এসেছে। আদিকাল থেকে একসাথে বসবাস করা গ্রাম্য হিন্দু-মুসলিমরা কিভাবে রামদা, ছুড়ি নিয়ে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়ে গেলো! গুটিকয়েক মানুষের ভ্রান্ত রাজনীতির মারপ্যাচে দুভাগ হয়ে যায় মাতৃভূমি। দেশভাগের পরে সবকিছু বদল করে স্বামী দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু বেঁকে বসেন কথক। স্বামীর রক্তচক্ষু, সন্তানদের আবেগআপ্লুত আর্তনাদ এড়িয়ে তিনি কি পাকিস্তান না যেয়ে পেরেছেন? কি সুন্দর, কি সাবলীল অথচ সহজ-সরল আঞ্চলিক ভাষায় দুটো বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী আর পরবর্তী প্রেক্ষাপট, মহামারী, ক্ষুধা আনন্দ সুখ দুঃখ, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, দেশবিভাগের গল্প এক নামমাত্র অক্ষরপরিচয় যুক্ত চিরকালের বাংলার শান্ত গৃহবধূর মুখে শুনতে শুনতে থুক্কু পড়তে পড়তে কখন যে টুপ করে ফুরিয়ে গেল কথার ঝুড়ি থেকে কথাগুলো বুঝতেই পারিনি।

উপন্যাসটির মূল্যবান কিছু উক্তি

- সামনাসামনি দাঙ্গাতেও মানুষ মরছিল। সত্য তো সামনাসামনি দাঙ্গা তে মরে নাই।

- একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা, সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতেযেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেল, ইকি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ, একটি তালগাছ, উদিকেও তেমন একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল?

- শুদু ধম্মোর কথা বলোনা বাবা, তাইলে পৃথিবীর কোন দেশেই মানুষ বাস করতে পারবে না।

- আমি আর আমার স্বামী তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ কিন্তুক আলাদা মানুষ।

- চারাগাছ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় লাগাইলে হয় এক দেশ থেকে আর দেশে লাগাইলেও বোধ হয় হয় কিন্তু গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন মাটিতে বাঁচে না।

- মানুষের জন্য ভিকিরি সাজতে, ভিক্ষে করতে দোষ কী? নিজের জন্য তো নয়, হীন হবার কিছু নাই।

- ছেলে ভুখে কাঁদছে তা চোখে দেখতে হয় আর মনে আন্দাজ করতে হয় কিন্তু নিজের পেটে আগুন জ্বললে দেখতেও হয় না আন্দাজ করতেও হয় না।

- ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেলে আজকালকার দিনে আর কাছে থাকতে পারে না। কাছে রাখতে গেলেই তারা আর বড় হতে পারবেনা। দিনকাল বদলাইছে, তাদের ছেড়ে দিতেই হবে।

- জীবনে সুযোগ দুর্যোগ দুই-ই আছে। সব সময় সুযোগ আসে না, আর সুযোগ আসে যেমন আচমকা, তেমনি চলেও যায় আচমকা।

উপসংহার

আজিজুল হকের এই ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘আগুনপাখি’ আজও সেই মর্মান্তিক বিভাজনের ব্যাথিত আখ্যান সকল পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে এক মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় উপন্যাসটি গ্রাম্য ভাষায় প্রয়োগ হওয়ায় হয় তো নবীন পাঠকদের অসুবিধে ও একটু বিরক্ত বোধ হতেই পারে কিন্তু কথকের এমনটি করার মূল উদ্দেশ্য হল এর মাধ্যমে যেন পাঠকের সম্মুখে ভেসে উঠে সেই গরীব নৈঃশ্ব, নিপিড়িত, নির্যাতিত, ব্যাথিত দেশপ্রেমীদের বাস্তব ও প্রকৃতরূপের প্রতিচ্ছবি।

লেখক যে এতটাই নিখুঁতভাবে প্রতিটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন যা সকল পাঠককেই বইটি সম্পূর্ণ পড়তে বাধ্য করবে। বইটি মানুষত্ব কী বা কাকে বলে তা আমাকে বেশ ভালো করেই বুঝিয়েছে। তাই আমি বইটি সকল দেশপ্রেমীদের অবশ্যই পড়া উচিত বলে মনে করি। তবে আমি জানি না, এই প্রসঙ্গে আপনার কী মত হবে, কিন্তু মনে করি আপনিও ঠিক আমার মতই সমর্থন করবেন। একবার ভাবুন! উপন্যাসটি কথ্য ভাষায় হওয়া সত্যেও কেন অদ্য পাঠিত হয়েই চলেছে। অধিকন্তু পেয়েছে কয়েকটি পুরুষ্কার। তার মানেই বুঝতে হবে এতে নিশ্চয় তেমনি কিছু রয়েছে যা আজও পাঠকবৃন্দকে ধরে রাখতে সক্ষম। আর তা আমরা এই বইটি পড়লেই বুঝতে পারব। তো আর বিলম্ব কিসের? চলুন! পড়ে ফেলা যাক লেখক আজিজুল হকের সেই রচিত উপন্যাস “আগুনপাখি”।

শাহদাত আলম দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গল ক্যাম্পাসের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। তিনি ইসলামি দর্শন, সভ্যতা ও ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক বিষয়সমূহ নিয়ে গভীরভাবে অনুধ্যান করেন। Islamonweb Bangla-তে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে যুক্তিনির্ভর, প্রজ্ঞাবান ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামী চিন্তা ও সমকালীন বাস্তবতা তুলে ধরেন। তাঁর লেখায় ইসলামি ঐতিহ্যের শিকড় অন্বেষণের পাশাপাশি আধুনিক মননের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।