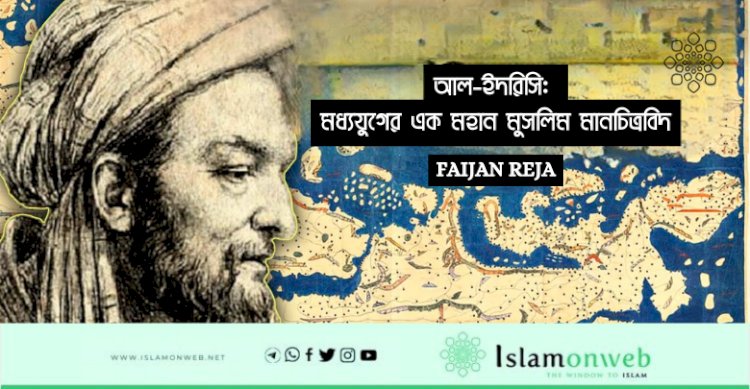

আল-ইদরিসি: মধ্যযুগের এক মহান মুসলিম মানচিত্রবিদ

ভূমিকা

ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে যেমন যোদ্ধা, শাসক ও সংস্কারকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু মনীষী সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছেন নিঃশব্দে। জ্ঞান, অনুসন্ধান ও দৃষ্টিভঙ্গির শক্তিতে যাঁরা যুগের চিন্তাকে রূপ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই অন্যতম হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-শরীফ আল-ইদরিসি (১১০০–১১৬৫ খ্রি.)। মধ্যযুগের এক জ্ঞানপিপাসু মুসলিম ভূগোলবিদ হিসেবে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তাঁর অভূতপূর্ব মানচিত্র নির্মাণ ও ভৌগোলিক বিশ্লেষণের জন্য।

যখন ইউরোপ ছিল অন্ধকার যুগে, তখন ইসলামি বিশ্বে জ্ঞানচর্চার এক সোনালি অধ্যায় রচিত হচ্ছিল। এই জ্ঞান-আন্দোলনের ফসল হিসেবে আবির্ভূত হন আল-ইদরিসি, যিনি কেবল একজন মানচিত্রবিদ নন, বরং একজন গবেষক, পরিব্রাজক, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচিত Tabula Rogeriana শুধু একটি মানচিত্র নয়; এটি ছিল এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বচিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

আল-ইদরিসি এমন এক সময়ে কাজ করেছেন, যখন পৃথিবীর অনেক অঞ্চল ছিল অজানা, অনেক ভৌগোলিক তথ্য ছিল বিভ্রান্তিকর। কিন্তু তিনি পরিব্রাজকদের অভিজ্ঞতা, বণিকদের পথ, রাজসভাগুলোর তথ্য ও নিজস্ব বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে এমন এক মানচিত্র নির্মাণ করেন, যা কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় নাবিক ও ভূগোলবিদদের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর কাজ শুধু ভৌগোলিক চিত্রায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আল-ইদরিসি মানবসভ্যতার বিভিন্ন দিক যেমন সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, জনপদ ও মানুষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংকলন করে একটি বৈশ্বিক সচেতনতা তৈরি করেছিলেন। এ কারণেই তাঁকে শুধু "মানচিত্রবিদ" বললে কম বলা হয়—তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানান্বেষী, সমন্বয়ক এবং ইতিহাস নির্মাতা।

প্রারম্ভিক জীবন

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-শরীফ আল-ইদরিসি জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টীয় ১১০০ সালে, আজকের মরক্কোর সেউতা (Ceuta) নগরীতে, যা তৎকালীন সময়ে মুসলিম স্পেন তথা আন্দালুসিয়ার সাংস্কৃতিক পরিধির অন্তর্গত ছিল। তাঁর বংশ ছিল হাশেমি, অর্থাৎ তিনি ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর ছিলেন। এই ঐতিহ্যবাহী বংশপরিচয় তাঁর পরিবারকে মর্যাদার এক বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আল-ইদরিসি বেড়ে উঠেছিলেন এমন এক পরিবারে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মচর্চা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ। তার শৈশব কেটেছে আন্দালুসিয়ার সমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাময় পরিবেশে। তখনকার স্পেন ছিল বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার কেন্দ্রস্থল। কর্ডোভা, গ্রানাডা ও সেভিলের মত শহরগুলো জ্ঞানচর্চার আঁতুড়ঘর ছিল, যেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতেরা মিলিতভাবে কাজ করতেন। এ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে আল-ইদরিসির চিন্তাভাবনার ভিত্তি নির্মিত হয়।

তিনি অল্প বয়সেই ভ্রমণ শুরু করেন এবং শৈশব থেকেই ভৌগোলিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। বলা হয়ে থাকে, তরুণ বয়সে তিনি উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং এমনকি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এসব যাত্রা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেনি, বরং পরবর্তী জীবনে তাঁর মানচিত্র তৈরির সময় বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছিল। আল-ইদরিসির শৈশবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। তিনি কর্ডোবাতে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, যেখানে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ বসবাস করতেন। সেখানে তিনি চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে উঁচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন

আল-ইদরিসি শুধু একজন পর্যটক বা মানচিত্রবিদ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এক বহুমাত্রিক জ্ঞানসাধক। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল গভীর, বিস্তৃত ও বহু শাখায় প্রসারিত। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসু মন গড়ে উঠেছিল, তা তাঁকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

আন্দালুসিয়ার কর্ডোভা শহরে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্ডোভা তখন ছিল মুসলিম স্পেনের জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখানকার পাঠশালাগুলোতে ধর্ম, সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে অনন্য শিক্ষা দেওয়া হতো। তরুণ আল-ইদরিসি এই সব শাস্ত্রেই প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন। বিশেষ করে গণিত ও ভূগোল বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তাঁকে ধীরে ধীরে একজন গবেষক ও মানচিত্রবিদ হিসেবে গড়ে তোলে। তাঁর শিক্ষার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ভাষা জ্ঞান। আরবি ছিল তাঁর মাতৃভাষা, তবে তিনি লাতিন, গ্রিক ও বের্বার ভাষাতেও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এই বহুভাষিক দক্ষতা তাঁকে বিভিন্ন সভ্যতার পাণ্ডুলিপি, ইতিহাস ও ভৌগোলিক দলিলপত্র অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়। ফলস্বরূপ, তাঁর মানচিত্র ও ভৌগোলিক রচনায় পূর্বসূরিদের জ্ঞান এবং সমকালীন তথ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

আল-ইদরিসি নিজে কেবল পুস্তকীয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তাঁর শিক্ষাজীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তিনি ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব জগৎকে জানতেন এবং শেখার প্রক্রিয়ায় সরাসরি অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শুধু একজন তাত্ত্বিক ভূগোলবিদ নয়, বরং একজন প্রাক-আধুনিক মেইল্ড জিওগ্রাফার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর ভূগোল চর্চায় তৎকালীন গ্রিক দার্শনিক পটলেমি, মুসলিম চিন্তাবিদ আল-বাকরি এবং ইবন হাওকল-এর কাজ বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তবে তিনি তাঁদের কৃতিত্ব শুধু গ্রহণ করেননি, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা, নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ যুক্ত করে নিজের গবেষণাকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেন। এইভাবে, আল-ইদরিসির শিক্ষাজীবন ছিল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয়, যা তাঁকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানচিত্রবিদ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আল-ইদরিসির মানচিত্রবিদ্যায় অবদান:

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-ইদরিসি, যিনি ইতিহাসে ‘আল-শরিফ আল-ইদরিসি’ নামেও পরিচিত, শুধু একজন ভ্রমণকারী বা ভূগোলবিদ নন, বরং তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্টোগ্রাফারদের অন্যতম। তাঁর মানচিত্রচর্চা কেবল সৃজনশীল কল্পনার ফসল ছিল না; বরং তা ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা, নৌ-যাত্রা, দেশ-বিদেশের গবেষণা, এবং প্রামাণ্য তথ্যের সংমিশ্রণ।

১. আল-ইদরিসির মানচিত্র রচনার পটভূমি

যুগটি ছিল দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বের সংযোগকাল। আল-ইদরিসি সিসিলির খ্রিস্টান শাসক রজার দ্বিতীয়-এর রাজদরবারে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি সম্পন্ন করেন—একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বমানচিত্র এবং ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা।

এই মানচিত্র নির্মাণের পেছনে ছিল প্রায় পঁনেরো বছরের দীর্ঘ গবেষণা ও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ। তিনি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারত এবং এশিয়ার নানা অঞ্চলের যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, এবং তাঁদের বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তথ্য সমৃদ্ধ করেন।

২. নাসাত আল-মুসতাউফা—বিশ্ববিখ্যাত মানচিত্র

ইদরিসির তৈরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র ছিল একটি রূপার পাতের উপর খোদাই করা বিশাল বিশ্বমানচিত্র, যা ইতিহাসে পরিচিত Tabula Rogeriana নামে। এই মানচিত্রে তিনি বিশ্বকে সাতটি জলবায়ুভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করেন, প্রতিটি অঞ্চলের মানচিত্র ও বিবরণ আলাদা আলাদা অধ্যায়ে তুলে ধরেন।

তাঁর মানচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানাঙ্ক নির্ভরতা, অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম রেখা নির্ধারণ। সেই যুগে যেখানে ইউরোপীয় মানচিত্রগুলোতে ভূখণ্ডের বিন্যাস ছিল রূপকধর্মী, সেখানে ইদরিসির মানচিত্র ছিল বাস্তবধর্মী এবং ভূবৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ।

৩. "নুজহাত আল-মুশতাক"—ভূগোল ও মানচিত্রের মহাগ্রন্থ

রজার দ্বিতীয়-এর অনুরোধে ইদরিসি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (নুজহাত আল-মুশতাক ফি ইখতিরাক আল-আফাক), অর্থাৎ “যে আগ্রহী ভ্রমণপ্রেমী, সে দিগন্ত পেরিয়ে আনন্দ উপভোগ করে”।

এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বের বহু অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনা দেন—পর্বত, নদী, শহর, বন্দরের তথ্য, জনগোষ্ঠীর আচরণ, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যপথ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ছিল—বিশ্বের মানচিত্র এবং তার সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা একটি দস্তাবেজে রূপ দেওয়া।

৪. মানচিত্রের কৌশল ও বৈজ্ঞানিকতা

ইদরিসির মানচিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল—

- ভৌগোলিক স্পষ্টতা: তিনি ভূখণ্ড, নদী ও উপকূল রেখার প্রকৃত বিন্যাস প্রদর্শনে সচেষ্ট ছিলেন।

- দূরত্ব ও সময়ের হিসাব: ভ্রমণকাল, পথের দূরত্ব এবং সময়লগ্ন তথ্য সংযোজন।

- সাংস্কৃতিক দিক: শুধু ভূখণ্ড নয়, জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষা সম্পর্কেও তথ্য প্রদান।

- সমুদ্রপথ: নাবিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট জলপথ এবং বন্দরের অবস্থান নির্ধারণ।

৫. আধুনিক ভূগোল ও কার্টোগ্রাফিতে প্রভাব

ইদরিসির মানচিত্রগুলো ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগে এক নবতর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। ভাস্কো-দা-গামা এবং কলম্বাসের মতো নাবিকদের ভৌগোলিক ধারণা প্রাথমিকভাবে ইদরিসি-সহ মুসলিম মানচিত্রবিদদের রচনার উপর নির্ভর করেই গঠিত হয়েছিল।

আধুনিক মানচিত্র তৈরির প্রক্রিয়ায় যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ঘটেছিল, তার সূচনাকারী হিসেবে আল-ইদরিসির নাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে।

কার্টোগ্রাফি: সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট:

‘কার্টোগ্রাফি’ শব্দটি এসেছে গ্রিক ‘χάρτης’ (khartēs; মানে: কাগজ বা মানচিত্র) ও ‘γράφειν’ (graphein; মানে: লেখা বা অঙ্কন) শব্দ থেকে। বাংলায় একে বলা হয় মানচিত্রবিদ্যা। এটি এমন এক বিদ্যা যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ ভূখণ্ডকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থান-পর্যায়ের সম্পর্ক, জলবায়ু, পথঘাট, নদী, পর্বত, জনপদ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান এতে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার চারপাশের জগৎকে চিহ্নিত ও চিত্রায়িত করার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনসহ প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে ভূখণ্ডের খসড়া, দিকনির্দেশ, নৌপথের রূপরেখা ইত্যাদি চিত্রিত করা হতো। তবে এই সব মানচিত্র অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক বা প্রতীকাত্মক ছিল, বৈজ্ঞানিক নয়।

গ্রিক দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ পটলেমির (Claudius Ptolemy) কাজকে প্রাচীন কার্টোগ্রাফির ভিত্তিপ্রস্তর বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি তাঁর ‘জিওগ্রাফিয়া’ নামক গ্রন্থে পৃথিবীর আকার, স্থানাঙ্ক পদ্ধতি এবং মানচিত্র অঙ্কনের নিয়ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইসলামী জ্ঞান-সমাজে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানচিত্রবিদ্যা এক নবযুগের সূচনা করে। আল-মামুনের যুগে (আব্বাসীয় খলিফা) বিজ্ঞানীদের একটি দল পৃথিবীর পরিমাপ, পথ-নির্দেশনা ও ভূ-তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হয়। পরবর্তীতে আল-বালখি, ইবন হাওকল, আল-মুকাদ্দাসি প্রমুখ মানচিত্র প্রস্তুত করেন যা ইউরোপীয় রেনেসাঁর কার্টোগ্রাফিক ধারার পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে আল-ইদরিসি-এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সময়কার কার্টোগ্রাফি ছিল নিছক নকশা নয়, বরং তথ্য ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। ইদরিসির কাজ ছিল ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ, ভাষ্যগ্রন্থের তথ্য এবং সমসাময়িক অনুসন্ধানকে একত্র করে নিখুঁত মানচিত্র রচনা করা। তিনি শুধু ভূমির আকৃতি চিত্রায়িত করেননি, বরং সেসব স্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকও বিশ্লেষণ করেছেন।

কার্টোগ্রাফি তাই একাধারে বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাসের সমন্বিত শাখা। এটি পৃথিবীকে জানার, ভ্রমণের পথ খোঁজার এবং ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করার এক মৌলিক উপায়। আর এই বিদ্যায় আল-ইদরিসির অবদান আজও বিশ্বের মানচিত্র চর্চার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সিসিলির রাজা রজার দ্বিতীয়-এর অধীনে আল-ইদরিসির কর্মজীবন

দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপে একটি বিশেষ স্থান ছিল সিসিলির; এটি ছিল এমন একটি দ্বীপ, যেখানে খ্রিস্টান, মুসলমান এবং ইহুদি জ্ঞানীরা একসঙ্গে বসবাস করতেন, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান ছিল তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত ও সহনশীল। এই পরিবেশেই আল-ইদরিসির প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল।

সিসিলির রাজা রজার দ্বিতীয় (Roger II) ছিলেন একজন আলোকিত শাসক। তিনি মুসলিম জ্ঞানী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের কর্মের প্রশ্রয় দিতেন। ইতিহাসে এই সময়কালকে এক প্রকার “Intellectual Crossroads” বলা যায়, যেখানে মুসলিম পূর্ব ও খ্রিস্টান পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার মিলন ঘটেছিল। রজার দ্বিতীয় চেয়েছিলেন এমন একটি বিশ্বমানচিত্র, যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামরিক প্রয়োজনে নয়, বরং গবেষণা, বাণিজ্য, এবং জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।

এই মহৎ প্রকল্পে আল-ইদরিসিকেই উপযুক্ত মনে করে তাঁকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান জানানো হয়। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে আল-ইদরিসি সিসিলির রাজধানী পালেরমো-তে বসবাস শুরু করেন এবং রাজদরবারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা শুরু করেন। তাঁকে দেওয়া হয় সুবিশাল সংগ্রহশালা, নানা দেশীয় দূত ও ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎকারের সুবিধা, আর গবেষণার পূর্ণ স্বাধীনতা।

“Tabula Rogeriana”—রজার মানচিত্র

রজার দ্বিতীয়-এর আদেশে যে মানচিত্র তৈরি হয়েছিল, ইতিহাসে তা পরিচিত Tabula Rogeriana নামে। এটি ছিল একটি বিশাল রূপার পাতের উপর খোদাই করা মানচিত্র, যা পৃথিবীকে সাতটি অঞ্চল বা কৌটায় ভাগ করে উপস্থাপন করেছিল। সেই সময়ে এ ধরণের মানচিত্র ছিল বৈপ্লবিক।

এই মানচিত্র কেবল জ্যামিতিক সৌন্দর্য নয়, বরং বাস্তব ভৌগোলিক তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ ছিল। এতে উল্লেখযোগ্যভাবে আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ইউরোপের শহর, নদী, পাহাড়, সমুদ্রবন্দর ইত্যাদির স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

আল-ইদরিসির গুরুত্ব রজার দ্বিতীয়-এর কাছে

রজার দ্বিতীয় শুধু ইদরিসির কাজের প্রশংসা করেননি, বরং তাঁকে রাজদরবারের মানচিত্র-বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ইদরিসির সম্মানে রাজপ্রাসাদে আলাদা গবেষণা বিভাগ খোলা হয়েছিল, যা সেই সময়ের রাজদরবারগুলোর মধ্যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, এই সহযোগিতা শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না; এটি ছিল এক আন্তঃসাংস্কৃতিক মৈত্রীর প্রতীক। মুসলিম পণ্ডিত এবং খ্রিস্টান রাজা—উভয়ের মিলিত উদ্যোগে যে মানচিত্র তৈরি হয়েছিল, তা মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

১. ইউরোপে তার মানচিত্রচর্চার প্রভাব

আল-ইদরিসির তৈরি মানচিত্রগুলি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত ও তথ্যসমৃদ্ধ। তাঁর 'Tabula Rogeriana'–কে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ভূগোল শিক্ষার প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হতো। বিশেষ করে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানচিত্রকাররা তাঁর তথ্যের ওপর নির্ভর করে নতুন ভূখণ্ড চিহ্নিত করেন। জেনোয়ার নাবিক ও অন্বেষকরা, এমনকি কলম্বাসের মত অভিযাত্রীরাও মধ্যযুগের আরব মানচিত্রের উপর নির্ভর করতেন, যেগুলোর ভিত্তি ছিল ইদরিসির কাজ।

২. আরবি ও ইসলামি মানচিত্রবিজ্ঞানে তার অবস্থান

ইদরিসিকে ইসলামি মানচিত্রবিজ্ঞানের রেনেসাঁ যুগের সেতুবন্ধন বলা যায়। ইবনে খুরদাদবেহ, ইবনে হাওকাল, আল-মুকাদ্দাসি প্রমুখ পূর্বসূরিদের কাজের উত্তরাধিকার তিনি যেমন লালন করেছেন, তেমনি নিজস্ব ভ্রমণ ও বিশ্লেষণকে তথ্যের গভীরতায় উন্নীত করেছেন। তিনি ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞানসম্মত চেতনা এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩. আধুনিক ভূগোলের ভিত্তিপ্রস্তর

যদিও আধুনিক ভূগোলবিদ্যা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তথাপি আল-ইদরিসির মানচিত্র নির্মাণ, অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ ও তথ্যের সাংগঠনিক বিন্যাস আজও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। তিনি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপে ভূগোলকে দর্শন এবং কল্পনার জগত থেকে তুলে এনে বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং পরিসংখ্যানের আলোকে দাঁড় করিয়েছেন।

৪. পাঠ্যবই ও গবেষণাগারে তার উপস্থিতি

আল-ইদরিসির কাজ বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যযুগীয় ভূগোলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। গবেষকরা এখনো তার লেখার অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। এমনকি নাসা ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলোর কিছু গবেষণায়ও মধ্যযুগীয় মানচিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল-ইদরিসির তথ্য উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপসংহার

আল-ইদরিসির জীবন ও কর্ম মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, মানব সভ্যতার উন্নয়নে মানচিত্রবিদ্যাও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি শুধু একটি মানচিত্র আঁকেননি, বরং এমন এক জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন, যা ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানব পরিক্রমার এক অনন্য সংমিশ্রণ। তাঁর Tabula Rogeriana শুধু সিসিলির রাজদরবারের এক প্রকল্প ছিল না—তা ছিল জ্ঞানচর্চার এক মহাকাব্য, যেখানে পূর্ব ও পশ্চিমের তথ্য, আরব ও গ্রিক জ্ঞান, ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ—সব একত্রিত হয়েছিল অসামান্য শৈলীতে। তাঁর কার্টোগ্রাফিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মানচিত্রবিদ্যাকে যে পদ্ধতিগত ভিত্তি দিয়েছে, তা আজও বিভিন্ন গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আল-ইদরিসি ছিলেন এমন এক মনীষা, যিনি ধর্ম, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে একত্রে ধারণ করে বিশ্ববাসীকে একটি সামগ্রিক ও যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখি—সাহসিক ভ্রমণ, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জন এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণই পারে সত্যিকার অর্থে জগতকে চিনে নিতে। আজ যখন আমরা প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মানচিত্রকে ডিজিটাল পরিসরে দেখি, তখনও আল-ইদরিসির হাতে অঙ্কিত পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জ্ঞানচর্চার প্রেরণা কখনো পুরনো হয় না। তিনি ছিলেন শুধু মধ্যযুগের এক মহান মানচিত্রবিদ নন, বরং এক সময়-জয়ী চিন্তাবিদ, যাঁর উত্তরাধিকার বিশ্ববাসীর জন্য এক স্থায়ী আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

আল-ইদরিসির জ্ঞান ও সৃজনশীলতা মধ্যযুগীয় জ্ঞানভাণ্ডারে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যার প্রভাব শুধু তার সমসাময়িক যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা এবং সাহিত্য—এই প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যে চিন্তাশীলতার নিদর্শন রেখেছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিতদের পথ দেখিয়েছে।