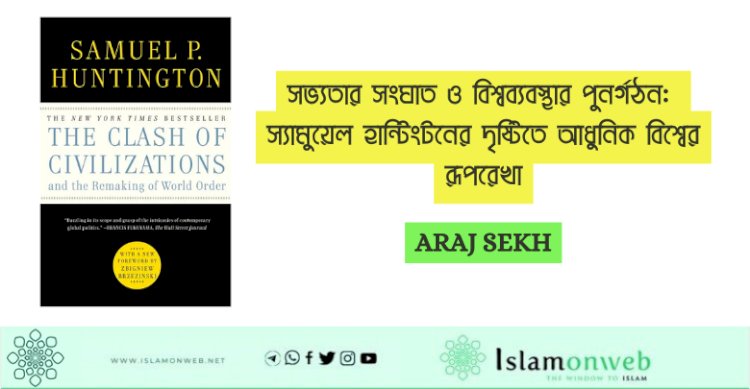

সভ্যতার সংঘাত ও বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠন: স্যামুয়েল হান্টিংটনের দৃষ্টিতে আধুনিক বিশ্বের রূপরেখা

স্যামুয়েল হান্টিংটনের “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” বইটি তাঁর ১৯৯৩ সালের Foreign Affairs পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বিস্তৃত রূপ। সেখানে তিনি ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন এক ধারণা দেন। ঠান্ডা যুদ্ধের আগে বিশ্ব বিভক্ত ছিল আদর্শগত মতভেদে—যেমন গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের সংঘাত। কিন্তু হান্টিংটন বলেন, এখন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আর আদর্শ, রাজনীতি বা অর্থনীতিতে নয়—বরং সংস্কৃতিতে। নতুন ধরনের সংঘাত হবে ভিন্ন সংস্কৃতির সীমান্তে, আর ঐক্য দেখা যাবে একই সাংস্কৃতিক পরিসরে।

সভ্যতার এক বিশ্ব

নিজের যুক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হান্টিংটন আগের সব তত্ত্বকে অকার্যকর বলে মনে করেন, কারণ সেগুলো বাস্তব রাজনৈতিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের এমন এক “মানচিত্র” দরকার যা বাস্তবতাকে যেমন আছে তেমন দেখাবে, আবার সহজভাবে বুঝতেও সাহায্য করবে। তাই তিনি তৈরি করেন নতুন একটি ধারণা — “সভ্যতার তত্ত্ব” বা Civilization Paradigm — যার মাধ্যমে ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বকে বোঝা যায়।

হান্টিংটন বিশ্বের সভ্যতাকে আটটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

- সিনিক: চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা সংস্কৃতি—যার মধ্যে ভিয়েতনাম ও কোরিয়াও অন্তর্ভুক্ত।

- জাপানি: স্বতন্ত্র জাপানি সংস্কৃতি।

- হিন্দু: ভারতের মূল সভ্যতা।

- ইসলামিক: আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু হয়ে উত্তর আফ্রিকা, আইবেরিয়ান উপদ্বীপ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত; আরব, তুর্কি, ফারসি ও মালয় শাখা অন্তর্ভুক্ত।

- অর্থোডক্স: রাশিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা, যা পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম থেকে পৃথক।

- পশ্চিমা: ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভিত্তিক সভ্যতা।

- লাতিন আমেরিকান: মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাথলিক-প্রধান দেশগুলো, যাদের অতীতে কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতি ছিল।

- আফ্রিকান: যদিও আফ্রিকায় ঐক্যবদ্ধ পরিচয় দুর্বল, তবুও ক্রমে ‘আফ্রিকান চেতনা’ বিকশিত হচ্ছে।

১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে সভ্যতাগুলো ভৌগোলিকভাবে আলাদা ছিল এবং চিন্তা বা প্রযুক্তি ছড়াতে শতাব্দী লেগে যেত। পশ্চিমা দেশগুলির সমুদ্রযাত্রা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সভ্যতাগুলির দ্রুত যোগাযোগ এবং পশ্চিমা ধারণার প্রভাব বাড়ায়। ২০শ শতাব্দীতে এই সম্পর্ক একমুখী ছিল না—এখন সভ্যতাগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, পশ্চিমা সংস্কৃতি যেমন অন্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করে, তেমনি নিজেরাও প্রভাবিত হয়। হান্টিংটন আরও বলেন, পশ্চিমা সংস্কৃতির আধিপত্য বা কোনো “সার্বজনীন সভ্যতা”র ধারণা ভুল। পশ্চিমা গণমাধ্যম ও যোগাযোগব্যবস্থা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করলেও, তা অ-পশ্চিমা জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তবে তিনি এটাও বলেন যে আধুনিকায়নের ফলে সংস্কৃতিগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে, ফলে তাদের মধ্যে কিছু মিলও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেন—আধুনিকায়ন মানেই পশ্চিমীকরণ নয়। পৃথিবী যত আধুনিক হচ্ছে, ততই তা পশ্চিমা প্রভাব থেকে স্বাধীন হয়ে উঠছে। এই ধারণাটিই তিনি বইটির দ্বিতীয় অংশে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সভ্যতাগুলির পরিবর্তনশীল ভারসাম্য

এই অংশে হান্টিংটন যুক্তি দেন যে পশ্চিমা শক্তি ও প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। পশ্চিমের ক্ষমতা নিয়ে দুটি বিপরীত মত আছে। একদল বলে যে পশ্চিম এখনো প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক ভোগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব ধরে রেখেছে। অন্যদিকে, আরেকদল বলে যে পশ্চিমা দেশগুলোর আপেক্ষিক শক্তি ও প্রভাব ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। হান্টিংটন দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমের পতনের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন—

- পশ্চিমের পতন খুব ধীরে ঘটছে, এটি এখনই বিশ্বশক্তির জন্য কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি নয়।

- ক্ষমতার পতন সরলরেখায় ঘটে না; কখনও তা উল্টে যেতে, দ্রুত বাড়তে বা থেমে যেতে পারে।

- একটি রাষ্ট্রের শক্তি নির্ভর করে ক্ষমতাধারীদের আচরণ ও সিদ্ধান্তের ওপর।

এই অংশে হান্টিংটন ধর্মের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কেও বলেন। রাজনীতিক মতাদর্শ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সমাজে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা ধর্ম পূরণ করেছে। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলো নতুন করে বিশ্বাস, অনুশীলন ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় জেগে উঠেছে। হান্টিংটন বলেন, এই ধর্মীয় উত্থান সমাজগুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলও বটে। মানুষ এখন নতুন পরিচয়, স্থিতিশীল সম্প্রদায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের উৎস খুঁজছে — ধর্মই সেই প্রয়োজন পূরণ করছে।

অর্থনীতি, জনসংখ্যা এবং চ্যালেঞ্জকারী সভ্যতাসমূহ

এই অধ্যায়ে হান্টিংটন অ-পশ্চিমা দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে তিনি জাপান, “চার বাঘ” (হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর) এবং চীনকে উল্লেখ করেন, যারা অর্থনৈতিক সফলতার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। হান্টিংটন বলেন, “এশীয় সমাজগুলো এখন ক্রমে মার্কিন স্বার্থের প্রতি কম প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য পশ্চিমা দেশের চাপ প্রতিরোধে সক্ষম হচ্ছে।” এশীয় দেশগুলো পশ্চিমা মূল্যবোধ গ্রহণ না করেই আধুনিক ও উন্নত হয়েছে, যা হান্টিংটনের ধারণাকে সমর্থন করে — পৃথিবী আধুনিক হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমীকরণ কমছে।

অন্যদিকে, মুসলিম সমাজগুলো তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশ করেছে ধর্মের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে। হান্টিংটন বলেন, ইসলামিক পুনর্জাগরণ মানে আধুনিকতাকে গ্রহণ করা, পশ্চিমা সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা, এবং জীবনের দিশারি হিসেবে ইসলামকে পুনরায় গ্রহণ করা। ধর্মই মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিকে অন্য সভ্যতা থেকে আলাদা করে। এছাড়াও, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, বিপুল তরুণ জনসংখ্যা এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাও ইসলামী পুনর্জাগরণের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

সভ্যতাগুলির উদীয়মান শৃঙ্খলা

শীতল যুদ্ধের সময়, বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল দ্বিমেরু—দেশগুলো হয় একদিকে যুক্ত হত, নয়তো নিরপেক্ষ থাকত। কিন্তু শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে এই শ্রেণিবিভাগ আর সহজ নয়, ফলে অনেক দেশ নিজেদের পরিচয় নিয়ে সংকটে পড়েছে। এই সংকট কাটাতে তারা এখন তাদের মতো ধর্ম, ভাষা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যযুক্ত সংস্কৃতির সঙ্গে একত্রিত হচ্ছে এবং ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এভাবেই গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক সংস্থা যেমন—আসিয়ান (ASEAN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং উত্তর আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (NAFTA)। হান্টিংটন কিছু দেশকে “বিভক্ত দেশ” (torn countries) বলেছেন, যেগুলো এখনো পুরোপুরি তাদের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিচয় নির্ধারণ করতে পারেনি। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, তুরস্ক, মেক্সিকো ও অস্ট্রেলিয়া।

হান্টিংটন বলেন, নতুন সভ্যতা কাঠামো কয়েকটি শক্তিশালী “মূল রাষ্ট্র” (core states)-এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এই মূল রাষ্ট্রগুলো সংস্কৃতিগত মিলের কারণে নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। যেমন—ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফ্রান্স ও জার্মানি। তাদের প্রভাব পশ্চিম খ্রিস্টান সভ্যতার সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে ইসলামিক সভ্যতা, যেটি হান্টিংটন আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন, তার কোনো “মূল রাষ্ট্র” নেই—এই কারণেই তিনি মনে করেন মুসলিম সমাজগুলো সফলভাবে আধুনিকায়নের পথে এগোতে পারেনি। এই অংশে তিনি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সভ্যতার মূল রাষ্ট্র ও তাদের প্রভাব ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সভ্যতাগুলির সংঘর্ষ

হান্টিংটন এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে বড় সংঘর্ষ ঘটবে। তিনি মনে করেন ইসলামিক ও সিনিক (চীনা) সভ্যতাগুলো পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধিতায় একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, তিনটি বিষয় পশ্চিমকে বাকিদের থেকে আলাদা করে—

- পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে অন্য শক্তিগুলোকে পারমাণবিক অস্ত্র থেকে দূরে রেখে।

- তারা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের মতো পশ্চিমা মূল্যবোধ প্রচার করে।

- তারা অ-পশ্চিমা দেশ থেকে অভিবাসী ও শরণার্থীদের আগমন সীমিত করে।

অ-পশ্চিমা দেশগুলো এই তিনটিকেই পশ্চিমাদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা হিসেবে দেখে।

ইসলাম ও পশ্চিমের সংঘাত

হান্টিংটন ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ঐতিহাসিক সংঘাতের ব্যাখ্যা দেন এবং পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন, যা ২০শ শতকের শেষে এই বিরোধ আরও বাড়িয়েছে:

- মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক বেকার ও অসন্তুষ্ট তরুণ তৈরি করেছে, যারা সহজেই ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দেয়।

- ইসলামের পুনর্জাগরণ মুসলিমদের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।

- পশ্চিমাদের সার্বজনীন মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়া ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা মুসলিম সমাজে ক্ষোভ বাড়িয়েছে।

- সোভিয়েত হুমকি শেষ হওয়ায় ইসলাম ও পশ্চিম একে অপরকে শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

- দুই সভ্যতার মধ্যে বাড়তি যোগাযোগ তাদের পার্থক্য আরও স্পষ্ট করেছে।

এশিয়া, চীন ও আমেরিকা: এশিয়া ও চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করেছে। হান্টিংটন বলেন, চীনের সামরিক শক্তি ও পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্য ভবিষ্যতে বড় বৈশ্বিক সংঘাতের কারণ হতে পারে। ইসলামিক ও সিনিক সভ্যতার মৈত্রী এই সংঘাতকে আরও তীব্র করতে পারে।

সভ্যতার যুদ্ধের উদাহরন: হান্টিংটন সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ ও প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকে সভ্যতার যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আফগান যুদ্ধকে তিনি মুসলিম সমাজের প্রথম সফল প্রতিরোধ হিসেবে দেখেন, যা মুসলিম যোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটি সংঘাত, যেখানে পশ্চিমারা হস্তক্ষেপ করে। পশ্চিমা দেশগুলো এই যুদ্ধকে সমর্থন করলেও, অ-পশ্চিমারা এর বিরোধিতা করে। ইসলামী সংগঠনগুলো একে “ইসলাম বনাম ক্রুসেডার ও জায়নিস্টদের যুদ্ধ” হিসেবে দেখেছিল।

সভ্যতার ফাটলরেখা সংঘাতের বৈশিষ্ট্য: হান্টিংটন বলেন, এমন সংঘাতের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো— বিভিন্ন সভ্যতার গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ, সাধারণত ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে হয়, দীর্ঘস্থায়ী ও সহিংস হয়, পরিচয়ের যুদ্ধ (আমরা বনাম তারা), প্রবাসী গোষ্ঠী এসব সংঘাতকে অর্থায়ন করে, স্থায়ী শান্তি খুব কমই আসে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে শান্তির সম্ভাবনা বাড়ে।

সভ্যতাগুলির ভবিষ্যৎ

বইটির শেষ অংশে হান্টিংটন আলোচনা করেন পশ্চিমা সভ্যতার ভবিষ্যৎ ও তার সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে। তিনি বলেন, পশ্চিমা শক্তিকে দুটি দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে —

- বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ: অ-পশ্চিমা দেশগুলোর নতুন সাংস্কৃতিক পরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের উত্থান।

- অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ: পশ্চিমা সমাজে নীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের দুর্বলতা।

হান্টিংটন বলেন, আজকের পৃথিবী বহুসাংস্কৃতিক (multicultural) হয়ে উঠছে, কারণ একটি মাত্র সংস্কৃতির সাম্রাজ্য গড়া অসম্ভব। তাই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সভ্যতা টিকে থাকতে চাইলে তাদের নিজেদের পরিচয় ও ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, যদি পশ্চিমা দেশগুলো অন্য সভ্যতার বাড়তে থাকা শক্তি ও প্রভাবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে না নেয়, তবে তাদের শক্তি কমে যাবে বা অন্য শক্তিশালী সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত ঘটবে। হান্টিংটনের মতে, এই ধরনের সভ্যতার সংঘর্ষই ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।