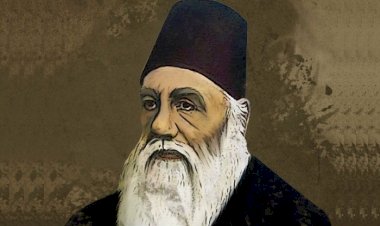

ভাবুক না বিদ্রোহী: ওমর খৈয়ামের দর্শন ও ভুল বোঝাবুঝির গল্প

কে ছিলেন ওমর খৈয়াম, কেন আজও আলোচিত?

সময়ের অতল গহ্বরে অসংখ্য নাম হারিয়ে যায়। ইতিহাস অনেককে মনে রাখে না, অনেককে ভুলে যায়। কিন্তু কিছু কিছু নাম সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বচিন্তায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। ওমর খৈয়াম সেই বিরল নামগুলোর অন্যতম—যাঁর চিন্তা, সাধনা ও জীবনবোধ কেবল তাঁর সময়কেই আলোড়িত করেনি, বরং আজকের জটিল ও দ্বিধাগ্রস্ত দুনিয়াতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর বহুমাত্রিক প্রতিভা—একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক এবং আত্মজিজ্ঞাসায় পূর্ণ একজন ভাবুক। গণিতে তাঁর ত্রিপদী সমীকরণের বিশ্লেষণ কিংবা ক্যালেন্ডার সংস্কারের কাজ আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অন্যদিকে তাঁর রচিত রুবাইয়াতগুলো, যেগুলোতে জীবন-মৃত্যু, সময়, স্রষ্টা, ভাগ্য ও অস্তিত্ব নিয়ে এক গভীর দার্শনিক বোধ প্রকাশ পেয়েছে—তা আজো পাঠককে ভাবায়, আলোড়িত করে।

ওমর খৈয়ামের বিশেষতা এই যে, তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্য—দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি কেবল অঙ্ক কষেননি, হৃদয়ের প্রশ্নও কষেছেন। শুধু নক্ষত্রের চলন হিসাব করেননি, মানুষের অন্তর্জগতের গতিপথকেও বোঝার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি কখনো শ্রদ্ধার পাত্র, কখনো বিতর্কিত এক চিন্তাবিদ; আবার পাশ্চাত্যে তাঁকে দেখা হয় এক দার্শনিক কবি হিসেবে, বিশেষত ফিৎজজেরাল্ডের অনুবাদে। আজকের সমাজে, যেখানে বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিপক্ষ মনে করা হয়, সেখানে ওমর খৈয়াম আমাদের শেখান—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নয়, বরং সংলাপ দরকার। সত্যের প্রতি অনুরাগই এই সংলাপের মূল সেতু। তাঁর চিন্তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রশ্ন করাই জ্ঞানের শুরু। আর সেই প্রশ্ন যদি হয় সত্যনিষ্ঠ, তাহলে তা মানুষের হৃদয় ও সমাজ উভয়কেই আলোকিত করতে পারে।

জীবন ও প্রেক্ষাপট: জন্ম, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা

ওমর খৈয়াম জন্মগ্রহণ করেন ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে (৫৭০ হিজরি), পারস্যের জ্ঞাননগরী নিশাপুরে—যেটি সে সময় মুসলিম জগতের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র ছিল। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ঘিয়াস উদ্দিন আবুল ফাতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল-খৈয়াম আল-নিশাপুরি। তাঁর উপাধি ‘খৈয়াম’ এসেছে পিতার পেশা থেকে—যিনি পেশায় ছিলেন ‘খৈয়াম’ বা তাঁবু নির্মাতা। তবে পিতার পেশা তাঁকে যতই ভূমিসংলগ্ন করে রাখার চেষ্টা করুক, ওমরের আত্মা ছিল মুক্ত—সে তৃষ্ণার্ত ছিল জ্ঞানের, যুক্তির, এবং সৃষ্টির অসীমতার প্রতি। ওমর খৈয়াম শৈশবেই পারস্যের বিখ্যাত মাদরাসা ও জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে অধ্যয়ন শুরু করেন। গাণিতিক যুক্তি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে অল্প বয়সেই। তিনি ছিলেন এমন এক সময়ের সন্তান, যখন সেলজুক সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দোলাচল, ধর্মীয় কট্টরতা এবং দার্শনিক মতাদর্শের সংঘর্ষে টালমাটাল। এই সময়ে একদিকে সৃষ্টি হচ্ছিল জ্ঞানের উর্বর জমিন, অন্যদিকে বাড়ছিল মতপ্রকাশের বিপদও।

তাঁর শৈশব-কৈশোর ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি—নিজামুল মুলক (সেলজুক প্রধান মন্ত্রী) ও হাসান ইবনে সাব্বাহ (আসাসিন সম্প্রদায়ের নেতা)। এই তিনজন একসাথে শিক্ষাজীবন পার করেছিলেন বলে কথিত আছে, যদিও পরবর্তীতে তিনজনের পথ হয়েছে ভিন্নমুখী। ওমর বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার, গণনার, এবং অন্তর্জগতে প্রশ্ন করার পথ—যেখানে তিনি প্রশ্ন করেছেন শুধু বাইরের দুনিয়াকে নয়, নিজের বিশ্বাস, যুক্তি এবং অস্তিত্বকেও। এই সময়ের পারস্য ছিল এক অস্থির ইতিহাসের অধ্যায়। একদিকে ইসলামী স্বর্ণযুগের শেষপ্রান্ত, অন্যদিকে রাজনীতির ছায়ায় লুকিয়ে থাকা বুদ্ধিবৃত্তিক দমন। এই দ্বৈত পরিবেশে ওমর খৈয়াম বেড়ে ওঠেন এক অনুসন্ধিৎসু এবং যুক্তিবাদী মন নিয়ে—যিনি প্রচলিত ধারা মানেননি, বরং নিজস্ব জিজ্ঞাসা দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি।

গণিত ও বিজ্ঞানচর্চা: সময়কে ছাপিয়ে যাওয়া অবদান

ওমর খৈয়ামকে কেবল একজন কবি হিসেবে দেখলে তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের অনেকটাই অন্ধকারে পড়ে যায়। বাস্তবে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাবিদ, যাঁর অবদান আজও বিশ্বজ্ঞানবিজ্ঞানে আলো ফেলছে। বিশেষত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর কাজ সময়কে অতিক্রম করেছে, এবং আজকের আধুনিক বিজ্ঞানও সেই আলোয় পথ খুঁজছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—তিনি তৈরি করেছিলেন এক অত্যন্ত নিখুঁত সৌরবর্ষপঞ্জি, যার নাম ‘জালালি ক্যালেন্ডার’। এটি জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের চেয়ে বহু গুণ নিখুঁত ছিল। এই ক্যালেন্ডারে শত বছর পরেও কেবল মাত্র একদিনের পার্থক্য দেখা দিত, যেখানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারেও সেই নির্ভুলতা নিশ্চিত হয়নি। এরকম এক ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য সূর্য-চক্র, পৃথিবীর ঘূর্ণনকাল ও ঋতুচক্রের উপর তাঁর গভীর ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি প্রমাণ করে, তিনি কেবল কবি নন—তিনি প্রকৃতির গভীর বিজ্ঞানও বুঝতে পারতেন।

গণিতের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো "Treatise on Demonstration of Problems of Algebra"। এই গ্রন্থে তিনি বীজগণিতের জটিল সমস্যা, বিশেষত তৃতীয় ডিগ্রির সমীকরণ (cubic equations) সমাধানের জন্য জ্যামিতিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন—যা তাঁর যুগে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ছিল। তিনি সংখ্যার বিমূর্ততা ও জ্যামিতির বাস্তবতা মিলিয়ে যে সমাধানপদ্ধতি তুলে ধরেন, তা আজকের আধুনিক গণিতের ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক যাত্রা ছিল নিছক অঙ্ক কষার বিষয় নয়—বরং ছিল একটি নিরলস সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস। সেই সময় ধর্ম ও সমাজের নানা বিধিনিষেধের মাঝেও তিনি প্রশ্ন করতেন, পরীক্ষা করতেন, আর যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়ে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালাতেন। ওমর খৈয়ামের এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে একজন প্রকৃত রেনেসাঁস-মনস্ক মুসলিম চিন্তাবিদে পরিণত করেছে।

ইসলাম, আধ্যাত্মবাদ ও খৈয়ামের দৃষ্টিভঙ্গি

ওমর খৈয়াম ছিলেন এমন এক চিন্তাবিদ, যিনি প্রশ্ন করতে জানতেন, আর উত্তর খুঁজতেন জীবনের গভীরতম স্তরগুলোতে। অনেকেই মনে করেন, তাঁর কবিতাগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে দূরে—এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে। কিন্তু এই মূল্যায়ন অনেক সময় খৈয়ামের চিন্তার গভীরতাকে পুরোপুরি ধরতে ব্যর্থ হয়। তাঁর কবিতা বা রুবাইয়াত মূল ফারসি ভাষায় যতটা সূক্ষ্ম ও ভাবপূর্ণ, অনুবাদের হাত ধরে তা অনেক সময় বদলে যায়। ফলে, অনেক পাঠকের কাছে তাঁর ভাবনা বিকৃত হয়ে পৌঁছে যায়।

খৈয়ামের সময়কার ইরান ছিল যুক্তি, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার এক প্রাচুর্যময় কেন্দ্র। সূফিবাদ, যুক্তিবাদ ও ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক তখন একসঙ্গে সক্রিয় ছিল। এমন পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি জীবন, মৃত্যু, পরকাল, ভাগ্য ও সময়ের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তাঁর লেখায় আমরা দেখি—তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ঈশ্বরকে নিয়ে, আত্মা নিয়ে, ন্যায় ও অন্যায়ের সংজ্ঞা নিয়ে। কিন্তু এসব প্রশ্ন কোনো বিদ্রোহী মানসিকতা থেকে আসেনি; বরং এসেছে একজন ভাবুক মানুষের কাছ থেকে, যিনি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়ার চেয়ে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তাঁর একটি রুবাইয়াতে তিনি বলছেন, “কেউ মাথা ঠুকল কাবায়, কেউ প্রার্থনায় মন্দিরে, কেউ গেল শিষ্যের কাছে—কিন্তু কেউ ফেরেনি নিশ্চিত উত্তর নিয়ে।” এই চরণগুলোর মধ্যে খৈয়ামের মূল দর্শন লুকিয়ে আছে—বিশ্বাস মানে কেবল বাইরের আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি অন্তরের গভীরে অনুভব করার বিষয়।

অনেক গবেষক মনে করেন, খৈয়ামের দর্শন মূলত সূফিবাদের অন্তর্মুখী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর কবিতায় বারবার উঠে আসে সময়ের ক্ষণস্থায়িত্ব, জীবনের অনিশ্চয়তা, মৃত্যু-পরবর্তী অজানা ভবিষ্যৎ এবং মানুষের অস্তিত্ব সংকট। তিনি যেন পাঠককে মনে করিয়ে দেন—এই জগৎ ক্ষণিক, আর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, “কেন এই জীবন শুধুই নিয়তিতে ভরসা করে কাটানো হবে? কেন নয়, তা উপলব্ধি করে প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থপূর্ণ করা?” ওমর খৈয়াম কোনো ধর্মবিদ ছিলেন না, আবার নিছক কবিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই মাঝখানের এক অদ্ভুত জায়গায়, যেখানে যুক্তি ও আধ্যাত্মবাদ হাত মিলিয়েছে; আর সেখান থেকেই তিনি আমাদের ডাক দেন প্রশ্ন করতে, ভাবতে ও খুঁজে পেতে।

বিশ্বজুড়ে খৈয়ামের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা

ওমর খৈয়ামের নাম আজ বিশ্বজুড়ে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তাঁর ‘রুবাইয়াত’। যদিও জীবদ্দশায় তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে, তবু মৃত্যুর পর শতাব্দী পেরিয়ে তাঁকে বিশ্ব চিনেছে মূলত এক দার্শনিক কবি রূপে। এই ছায়াচিত্র নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড ফিৎজজেরাল্ড, যিনি ১৮৫৯ সালে খৈয়ামের রুবাইয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তবে তাঁর অনুবাদ ছিল অনেকটা ভাবানুবাদ, যেখানে খৈয়ামের দার্শনিক তাড়নাগুলোর বদলে ফুটে উঠেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনদর্শন। ফলে খৈয়ামের মূল চিন্তা অনেকটাই বদলে যায়—তিনি হয়ে ওঠেন এক "কার্পে ডিয়েম" বা "দিনটিকে উপভোগ করো"-দর্শনের প্রবক্তা, যেটি তাঁর পারস্য-ইসলামী প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না।

তবুও, এই অনুবাদ বিশ্বে খৈয়ামের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী করে তোলে। ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী মানসিকতা, মুক্তচিন্তা এবং নাস্তিকতার প্রতীক। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সংগীত এমনকি রাজনীতিতেও খৈয়ামের ছায়া পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কবিতা নিয়ে গবেষণা হয়, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে তাঁর নাম জায়গা করে নেয়। তবে খৈয়ামের প্রকৃত শক্তি এখানেই—তিনি যেভাবে জীবন, সময়, মৃত্যু, নিয়তি ও অনিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, তা একমাত্র কোনো নির্দিষ্ট সময় বা ভূখণ্ডে আটকে থাকে না। তিনি হয়ে উঠেছেন এমন এক কণ্ঠস্বর, যা যুগের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষকে ভাবতে শেখায়—কীভাবে বাঁচতে হয়, কেন বাঁচতে হয়।

সমালোচনা ও বিতর্ক: তিনি কি নাস্তিক ছিলেন?

ওমর খৈয়ামের পরিচয়ের সবচেয়ে আলোচিত দিক—তিনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, নাকি একজন নাস্তিক? তাঁর কিছু রুবাইয়াতে এমন পঙ্ক্তি রয়েছে, যা দেখে কেউ কেউ মনে করেন, তিনি মৃত্যুর পর জীবন নিয়ে সন্দেহ করেছেন, ধর্মীয় নিয়ম-কানুনকে প্রশ্ন করেছেন, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন। তবে এই বিতর্কের বড় অংশই জন্ম নিয়েছে তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদকে ঘিরে। বিশেষ করে এডওয়ার্ড ফিৎজজেরাল্ডের অনুবাদে খৈয়ামের পার্সিয়ান শব্দগুলোর ভাব অনেক সময় পশ্চিমা দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, পার্সিতে 'মায়' শব্দটি বহুসময় আধ্যাত্মিকতা বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও, ফিৎজজেরাল্ড সেটিকে ‘মদ’ হিসেবে অনুবাদ করেন। এই কারণে তাঁর কবিতাগুলোর মূল অর্থ বদলে যায়।

অনেক গবেষক মনে করেন, খৈয়াম ছিলেন না একজন ধর্মবিরোধী মানুষ। বরং তিনি প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধ আনুগত্য ও সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে প্রশ্ন, সংশয় বা প্রতিবাদ দেখা যায়—তা মূলত জ্ঞানচর্চার একটি দিক, চিন্তার স্বাধীনতার প্রকাশ। তাঁর জীবন ও কাজ ঘেঁটে দেখা যায়, তিনি ছিলেন একজন গভীর চিন্তক। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দর্শনে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে—তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী মননের প্রতিনিধি। তাই ওমর খৈয়ামকে এককথায় ‘নাস্তিক’ বলা যথেষ্ট নয়। বরং তিনি ছিলেন এমন এক কবি, যিনি জীবন, মৃত্যু, সময় ও নিয়তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আর সেই প্রশ্নগুলো আজও আমাদের ভাবায়—নির্ভরতা না প্রশ্নই কি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছায়?

উপসংহার___সময়ের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া এক চিন্তাশীল আত্মা

ওমর খৈয়াম ছিলেন এমন এক মানুষ, যাঁর ভাবনা কোনও নির্দিষ্ট সময় বা সমাজে আটকে ছিল না। তিনি একা একা বসে যেভাবে গণিতের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের ছক কষেছেন, তেমনি ছোট ছোট কবিতার পঙ্ক্তিতে তুলে এনেছেন জীবনের গভীর প্রশ্ন—জন্ম, মৃত্যু, ভালোবাসা, অনিশ্চয়তা, নিয়তি। তাঁকে অনেকে শুধু কবি, কেউবা বিজ্ঞানী, আবার কেউ সংশয়বাদী বলেছে। কিন্তু এই সবকটি পরিচয়ের বাইরেও ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ—যিনি সাহস করে প্রশ্ন করেছেন, নিজেকে ভেঙে গড়ে তুলেছেন, এবং প্রথা মানার চেয়ে সত্যকে খোঁজাটাকেই বেশি জরুরি মনে করেছেন।

আজকের যুগেও যখন আমরা নানা বিভাজন, সংকীর্ণতা আর মতের সংঘর্ষে জর্জরিত, তখন খৈয়াম আমাদের শিখিয়ে যান—প্রশ্ন করাটা দোষের নয়। বরং প্রশ্ন করাই জ্ঞানচর্চার প্রথম ধাপ। নিজের অভ্যন্তরে যে কৌতূহল, সংশয় বা তৃষ্ণা—তাকে দমিয়ে না রেখে অনুসন্ধানে রূপ দেওয়াটাই খৈয়ামের শিক্ষা। তিনি কোনো চূড়ান্ত উত্তর দেননি, বরং এমন এক প্রশ্ন রেখে গেছেন, যেটা আজও প্রতিধ্বনিত হয়: “সত্য কোথায়—আকাশে, বইয়ে, না কি নিজের মনের নিঃশব্দ কোণে?” এই একটিই প্রশ্ন—যদি আমরা সত্যি করে ভাবি—তবে হয়তো খুলে যেতে পারে অনেক বন্ধ দরজা।

শাহীন রেজা বর্তমানে দারুল হুদা বেঙ্গল ক্যাম্পাসে অধ্যয়নরত একজন মাধ্যমিক শিক্ষার্থী। ইসলামী জ্ঞান এবং নৈতিক বিকাশের প্রতি গভীর অনুরাগী, শাহীন তার শিক্ষাজীবনে অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আসছেন।