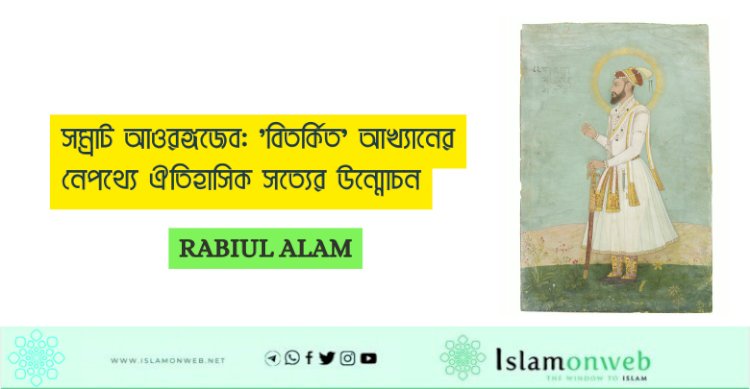

সম্রাট আওরঙ্গজেব: 'বিতর্কিত' আখ্যানের নেপথ্যে ঐতিহাসিক সত্যের উন্মোচন

আওরংজেব মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর ৩ নভেম্বর ১৬১৮ সালে মধ্য ভারতের মালওয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ জাহান ও মুমতাজ মহলের তৃতীয় পুত্র ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকেই নিজের কঠোর অনুশাসন, ধর্মীয় ধার্মিকতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। ১৬৫৮ সালে সম্রাট হিসেবে সিংহভাগ ভারতের উপমহাদেশের ওপর তার শাসন শুরু হয় এবং ১৭০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতক ধরে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। আওরংজেবের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, এই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য তার সর্বাধিক ভৌগোলিক সীমায় পৌঁছায়। তিনি দক্ষিণ ভারতের দক্কণ অঞ্চলে বিজাপুর ও গোলকোন্ডা রাজ্যকে নিজের শাসনে এনে সাম্রাজ্যের ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করেছিলেন। তবে তার কঠোর নীতি, যেমন ১৬৭৯ সালে অমুসলিমদের উপর ‘জিজিয়া’ কর পুনরায় চালু করা এবং পুরনো মন্দির-ভবন ধ্বংসের মতো কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার কারণ হয়ে ওঠে এবং বহু বিতর্ক সৃষ্টি করে।

সম্রাট মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহঃ) ছিলেন একাধারে একজন প্রখর রাষ্ট্রনায়ক, দক্ষ সেনাপতি এবং সর্বোপরি একজন নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ (দ্বীনদার) মুসলিম। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর দীর্ঘ শাসনামলে তিনি কেবল মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতিই সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেননি, বরং পূর্ববর্তী শাসকদের আমলের বিলাসিতা ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় রোধ করে একটি সুশৃঙ্খল ও শরিয়াহভিত্তিক 'আদল' (ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

তাঁর দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধগুলো সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অবিশ্বস্ত শক্তি দমনের জন্যই অপরিহার্য ছিল। ইতিহাসে তাঁকে 'বিতর্কিত' হিসেবে চিত্রায়ণের মূল কারণ হলো—ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঐতিহাসিকদের দ্বারা তাঁর চরিত্রহনন।

তাঁর ব্যক্তিগত সাধনা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন (যিনি 'জিন্দাপীর' বা জীবন্ত সাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন) এবং ইসলামি অনুশাসনের প্রতি আপসহীন অবস্থান—এগুলোই তাকে সমালোচকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। বস্তুত, তিনি কঠোর নীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের পতনকে বিলম্বিত করেছিলেন। তাঁর শাসনামলেই প্রায় ১৫ কোটি মানুষের এই বিশাল ভূখণ্ডে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল। ৩রা মার্চ ১৭০৭-এ তাঁর ওফাতের পর সাম্রাজ্যের যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তা তাঁর নীতির কারণে নয়, বরং তাঁর ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী নেতৃত্বের শূন্যতার কারণেই ঘটেছিল।

কেন তিনি এত বিতর্কিত?

ভারতের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব এমন একমাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি সাম্প্রদায়িক ক্ষোভের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছেন এবং যাঁর চরিত্র বছরের পর বছর ধরে নানা পক্ষপাতমূলক প্রচারের মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে। ইতিহাসে তাঁকে শুধু একজন মুঘল সম্রাট হিসেবে দেখা হয় না, বরং একজন রহস্যময়, কঠোর ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তাঁর পরিচয় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্নভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ভারতীয়ের দৃষ্টিতে তিনি এমন এক নিষ্ঠুর শাসক, যিনি অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করেছিলেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। বিপরীতে, অধিকাংশ পাকিস্তানির চোখে তিনি একজন সাহসী বীর এবং ধার্মিক সুফি সাধক। এর কারণ হলো—আওরঙ্গজেব ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান; তিনি মদ স্পর্শ করতেন না, রাজকোষ থেকে নিজের ব্যক্তিগত খরচ নিতেন না, এবং ইসলামী নীতিতে জীবনযাপন করতেন। তবে তাঁর এই ধর্মীয় অনুশাসন তাঁর রাজনৈতিক প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল না, কিন্তু অনেকেই সেটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, ভারতে তাঁর নাম প্রায়ই “dog whistle” হিসেবে ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ একধরনের সংকেত, যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বর্তমান মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা বা প্রতিশোধমূলক মনোভাবকে উস্কে দেওয়া হয়। তাঁকে প্রায়ই অভিযুক্ত করা হয় ধর্মীয় উগ্রতা, হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি, জিজিয়া কর আরোপ, আত্মীয়দের প্রতি নির্মমতা এবং মন্দির ধ্বংসের জন্য। এইসব ঐতিহাসিক বিকৃতি আসলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের ফল, যার উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যকে কলঙ্কিত করে নিজেদের শাসনকে বৈধতা প্রদান করা।

এই প্রচেষ্টা ১৮৭০-এর দশকে শুরু হয়, যখন ব্রিটিশ পণ্ডিতরা “The History of India, as Told by Its Own Historians” নামের সংকলন তৈরি করেন, যা দাবি করেছিল যে এটি মুঘল যুগ সম্পর্কে “নিরপেক্ষ” বিবরণ দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার অংশ, যা মুঘলদের অবমাননা করে তাদের শাসনকে অন্যায্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে রচিত। পরবর্তীকালে বহু ডানপন্থী ঐতিহাসিকও তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লিখেছেন, যেমন সৌরভ লোহাগাঁওকরের কাজেও এই ধারা স্পষ্ট দেখা যায়। তবে আওরঙ্গজেব আলমগীরকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তিনটি বড় বিষয়ে। প্রথমটি হলো—হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনর্বহাল করা। অনেকের দাবি, তিনি জোরপূর্বক হিন্দুদের উপর এই কর আরোপ করেছিলেন, যা একসময় সম্রাট আকবর বিলুপ্ত করেছিলেন।

কিন্তু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের বহু গবেষণায় এই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদ হরবংশ মুখিয়া এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, জিজিয়া কর ছিল কোনো ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের মাত্র ১.২৫ শতাংশ, এবং এটি কেবল ধনী হিন্দুদের—বিশেষত ব্রাহ্মণদের—উপর আরোপ করা হত, তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিনিময়ে। অপরদিকে, মুসলমানদের নিজেদের বার্ষিক আয়ের ২.৫০ শতাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হত। ফলে, এখানে কোনো বৈষম্য ছিল না। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ শিরিন মূসাভি (Shireen Moosvi)ও প্রমাণ দিয়েছেন যে আওরঙ্গজেব কর ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। উপরন্তু, অধ্যাপক রাম পুনিয়ানিও বলেছেন যে আওরঙ্গজেব তাঁর শাসনের প্রথম বিশ বছর জিজিয়া কর আরোপই করেননি। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, তিনি ১৬৮৭ সালে দাক্ষিণাত্যের দিকে এক বৃহৎ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, যা তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ২০ বছর পরের ঘটনা। যুদ্ধের জন্য তখন প্রচুর রাজকোষের প্রয়োজন হয়েছিল।

এছাড়াও, ইতিহাসবিদ সতীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ “Reassessing Aurangzeb”–এ উল্লেখ করেছেন যে এই কর আরোপ ছিল রাজনৈতিক ও আদর্শগত উভয় সিদ্ধান্ত। আদর্শগতভাবে, তিনি তখন তাঁর আশেপাশের ধর্মীয় আলেমদের চাপের মুখে ছিলেন। এমনকি সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক নিকোলাও মানুচ্চিও লিখেছেন যে, রাজকোষ পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো জোরপূর্বক ধর্মান্তরের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, বলা যায়—জিজিয়া পুনর্বহাল ছিল সময়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ফলাফল, ধর্মীয় বৈষম্য বা জবরদস্তিমূলক কোনো পদক্ষেপ নয়।

দ্বিতীয় বিতর্কিত বিষয়টি হলো মন্দির ভাঙার প্রসঙ্গ, যা অনেকের মতে আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণায় দেখা যায়, এই ঘটনাগুলোর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম. ইটন, রোমিলা ঠাপর, হরবংশ মুখিয়া প্রমুখের মতে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে মন্দির ধ্বংস কোনো বিরল ঘটনা ছিল না, বরং এটি ভারতীয় রাজনীতির এক সাধারণ কৌশল ছিল। পরাজিত রাজা বা প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকের প্রতীকী ক্ষমতা ভেঙে ফেলার জন্যই এমন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হত। আমেরিকান ইতিহাসবিদ অড্রি ট্রুশকে (Audrey Truschke)-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেব কিছু নির্দিষ্ট মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মোট কতটি মন্দির ধ্বংস হয়েছিল—তার কোনো নির্ভরযোগ্য নথি পাওয়া যায় না। সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হলো কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস। এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল ড. পট্টাভি সীতারামাইয়া উল্লেখ করেছেন যে, সেই মন্দিরে কিছু অবৈধ কাজকর্ম ও অনৈতিক কার্যকলাপ চলছিল, এবং সেটি বন্ধ করার জন্যই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে, ড. বিশ্বম্ভর নাথ পান্ডে তাঁর সংকলনে লিখেছেন যে আওরঙ্গজেব বহু মন্দিরে বিপুল অনুদানও দিয়েছিলেন—যেমন গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দির, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। এছাড়াও, তিনি দাক্ষিণাত্যে মুসলিম সুলতানাত দখলের পথে গোলকোন্ডা দুর্গের উপর অবস্থিত এক মসজিদও ভেঙে ফেলতে আদেশ দেন, যাতে সামরিক অভিযান সহজ হয়। রিচার্ড ইটন তাঁর গ্রন্থ “Rise of Islam and the Bengal Frontier”-এ উল্লেখ করেছেন যে, মন্দির ধ্বংস আসলে ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের প্রতীকী উপায়, কোনো ধর্মীয় নিপীড়নের উদাহরণ নয়। অতএব, স্পষ্ট যে আওরঙ্গজেবের দ্বারা সংঘটিত মন্দির বা মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মান্ধতা নয়, বরং তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর কর্তৃত্ব প্রদর্শনের অংশ ছিল।

তৃতীয়ত, আওরঙ্গজেবকে প্রায়ই তার ভাইদের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার নির্মমতার জন্য সমালোচিত করা হয়। এটি সত্য যে তিনি কঠোর জীবনযাপন করতেন এবং ছিলেন একজন দক্ষ সামরিক কৌশলবিদ। বাস্তবে আওরঙ্গজেব তার তিন ভাই, এক পুত্র, কয়েকজন চাচাতো ভাই এবং এক ভাতিজাকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু এটিও মনে রাখা জরুরি যে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিজেই ছিল সিংহাসনের জন্য “রক্তাক্ত খেলাধুলার” এক ঐতিহ্য, যা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের আমল থেকেই চলে আসছে। এমনকি আওরঙ্গজেবের পিতা শাহজাহান ও সম্রাট অশোক মহান-ও সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করেছিলেন। তাই আওরঙ্গজেবের সিংহাসন দখলের ঘটনাকে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা উচিত, যদিও তাঁর ক্ষেত্রে বিষয়টি অনেক সময় ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় এবং অতিরিক্ত সমালোচিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, আওরঙ্গজেবকে নিয়ে লেখালেখিতে আরও একাডেমিক দক্ষতা ও পূর্ণতা প্রয়োজন। নানা পক্ষপাতমূলক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক ব্যাখ্যার কারণে এই মুঘল সম্রাট তাঁর যথাযথ মর্যাদা হারিয়েছেন। আজকের প্রেক্ষাপটে, যখন ‘হিন্দুত্ববাদী’ প্রচারণা আওরঙ্গজেবের নাম ব্যবহার করে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন তাঁর জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই সময়ের দাবি। সবশেষে বলা যায়, আওরঙ্গজেব ছিলেন এক শক্তিশালী মুঘল সম্রাট, যিনি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বাস্তব ইতিহাসের আলোকে নিরপেক্ষভাবে দেখা উচিত।