দক্ষিণ ভারতের ভাষাগত জগতে কোরআনের প্রভাব ও ভূমিকা

ভূমিকা

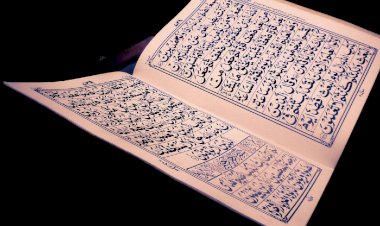

এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে কেরালার মাপ্পিলা মুসলিম সমাজে কোরআনের ব্যবহার ও প্রচলন নিয়ে। মাপ্পিলা মুসলিমরা দক্ষিণ ভারতের একটি বড় মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ইসলামি জ্ঞান ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার। মালাবার অঞ্চলের ইসলাম ও মাপ্পিলা মুসলিম সমাজ মূলত ভিন্ন, যেটা আরব দেশগুলোর বা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম থেকে আলাদা রকমের। এই গবেষণায় টেক্সট পড়া ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা – দুটোই একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে। মালাবার অঞ্চলটি উপকূলীয় হওয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে ইসলামি মতবাদ, রীতি ও নানান মুসলিম নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। আমি এখানে দেখতে চাই কোরআনকে ঘিরে কেমন ধরনের সাহিত্য, শিক্ষা ও অনুশীলন রয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে ইসলাম কেবল একরকম নয়, বরং এর একটি মূলধারা আছে আবার পাশাপাশি নানা স্থানীয় ও ভিন্নধারার রূপও রয়েছে।

এই আলোচনায় কোরআনকে নিয়ে দু’টি দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:

- কোরআন সম্পর্কিত সাহিত্য।

- কোরআন শিক্ষা ও অনুশীলন।

প্রথমে সংক্ষেপে দেখা হবে কোরআনের উপর লেখা সাহিত্য, বিশেষ করে মূলধারার মালয়ালম ভাষায় এবং আরবিমালয়ালম ভাষায়। এরপর স্থানীয় উদাহরণ আনা হবে—যেমন মাদ্রাসা বা মসজিদকেন্দ্রিক ইসলামি স্কুলে কোরআন শিক্ষা। এছাড়াও দেখা যাবে কিভাবে স্থানীয় সমাজে কোরআনকে শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এক ধরনের পবিত্র বস্তু হিসেবে মানা হয়। মালাবারের সুফি ধারার দৈনন্দিন জীবনে কোরআনকে ব্যবহার করা হয় আত্মিক চিকিৎসা বা রুহানি শিফার জন্যও। সবশেষে আলোচনার মূল লক্ষ্য রাখা হয়েছে সুন্নি-সুফি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর, কারণ এদের নিয়ে অনেক বেশি লেখা ও উৎস পাওয়া যায়। এখানে সংস্কারপন্থী, প্রগতিশীল বা সালাফি ধারার কোরআন স্কুল নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বিশেষ করে কোরআন অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমি শুধু সুন্নি-সুফি সম্প্রদায়ের দিকেই মনোযোগ দিয়েছি, কারণ তারা কোরআনের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলে। তবে মাঝে মাঝে কিছু আইনগত ও বিশ্বাসগত বিতর্কও আলোচনায় এসেছে—যেমন কোরআনের আয়াত স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত কি না অথবা কিছু রীতি-নীতি কোরআনের আলোকে মানা উচিত কি না—এসব বিষয়ও এখানে তুলনা করা হয়েছে।

মালয়ালম ও আরবিমালয়ালম সাহিত্যে কোরআন

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতোই মালাবার অঞ্চলেও কোরআন কেন্দ্রিক সাহিত্য বিভিন্ন ধরণের ছিল। এখানে কোরআনিক সাহিত্য বলতে সেইসব লেখা বোঝানো হয়েছে যেগুলো কোরআনের আলোকে রচিত হয়েছে। মাপ্পিলা মুসলিমরা কোরআনকে শুধু পাঠ করার বই হিসেবে দেখেনি, বরং এর উপর ভিত্তি করে নতুন ধরণের সাহিত্য গড়ে তুলেছিল। এই সাহিত্য শুধু স্থানীয় মুসলিমদের জীবনেই প্রভাব ফেলেনি, বরং ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য ও ধর্মীয় নেটওয়ার্কেও ভূমিকা রেখেছিল।

কোরআনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচিত হয়েছিল:

- কোরআনের অনুবাদ (মালয়ালম ও আরবিমালয়ালম ভাষায়)।

- কোরআনের ইতিহাস, কাহিনি, তিলাওয়াতের নিয়ম এবং গবেষণাধর্মী বই।

- ধর্মনিরপেক্ষ মালয়ালম সাহিত্যে কোরআনকেন্দ্রিক গল্প ও আলোচনা, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম লেখকরাও অংশ নিয়েছিলেন।

সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল কোরআনের অনুবাদ। দক্ষিণ ভারতের মুসলিমরা এগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত। মালাবারের সুফি সমাজে এগুলো আত্মিক চিকিৎসার (রুহানি শিফা) কাজেও লাগত। আরবিমালয়ালম ভাষা ছিল মাপ্পিলা মুসলিমদের প্রধান সাহিত্যভাষা। এতে মালয়ালম উচ্চারণ থাকলেও আরবি অক্ষর ব্যবহার করা হতো। স্থানীয় আলেমরা এতে কোরআন অনুবাদ লিখতেন। অনেক সময় শিক্ষকরা আয়াত পড়ে শোনাতেন, তার মানে ব্যাখ্যা করতেন, এবং এই জ্ঞান মৌখিকভাবে প্রচারিত হতো। এই মৌখিক ধারার মাধ্যমে স্থানীয় হিন্দু রাজাদের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগও সম্ভব হয়েছিল।

অনুবাদ নিয়ে মতবিরোধ

কোরআনের অনুবাদ নিয়ে মাপ্পিলা মুসলিম সমাজে বড় বিভক্তি দেখা দেয়।

অর্থডক্স আলেমরা (প্যারম্পর্য বা সুন্নি মুসলিমরা): তারা বলতেন আল্লাহর বাণী স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত নয়। তাদের মতে এটা একটি “বিদ’আ” (ধর্মে নতুন কল্পিত সংযোজন)। তারা শাফিঈ ফিকহ ও আশআরি আকিদা মানত এবং সুফি তরিকার অনুসারী ছিল (কাদিরি, নকশবন্দি, শাধিলি ইত্যাদি)।

সংস্কারপন্থী মুসলিমরা (প্রগতিশীল বা সালাফি মুসলিমরা): তারা অর্থডক্সদের বিরোধিতা করে কোরআনের অনুবাদ শুরু করল। এরা মিশরের সালাফি আন্দোলন, সৌদি ওয়াহাবি ধারা এবং দক্ষিণ এশিয়ার জামাত-ই-ইসলামির প্রভাবে গড়ে ওঠে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার। সংস্কারপন্থী আলেমরা রশিদ রিদা, সাইয়্যেদ কুতুব এবং আবুল আ’লা মওদুদীর মতো চিন্তাবিদদের কোরআন সম্পর্কিত ধারণা শিখে তা মালাবারের মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির, যিনি মাইয়িন কুটি এলয়া নামেও পরিচিত (মৃত্যু 1888), ছিলেন এক সংস্কারপন্থী আলেম। তিনিই প্রথম কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর ছয় খণ্ডের বইয়ের নাম ছিল তারজুমাতু তাফাসিরিল কোরআন, যা লেখা হয়েছিল আরবিমালয়ালম ভাষায়। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 1289 হিজরি/1872 খ্রিস্টাব্দে তেল্লিশেরিতে, দ্বিতীয় খণ্ড 1291 হিজরি/1874 খ্রিস্টাব্দে, আর বাকি খণ্ডগুলো 1294 হিজরি/1877 খ্রিস্টাব্দে। এটি সরাসরি অনুবাদ ছিল না, বরং তিনি প্রতিটি আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করতেন, এবং ব্যাখ্যার জন্য তাফসীর আল-জালালাইন থেকে সহায়তা নিতেন।

পরে আরও অনেক সংস্কারপন্থী আলেম অনুবাদ কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন করুপাকম ভিট্টিল আব্দুল্লাহ কুটি (মৃ. 1896), কোনকানামভিট্টিল ইব্রাহিম বিন চেরিয়া বাভা (মৃ. 1905), সি. এন আহমেদ মৌলভি (মৃ. 1994) এবং আরও অনেকে। তাঁরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং এখন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কোরআন অনুবাদক হিসেবে পরিচিত। কোরআনের বড় বড় তাফসীর গ্রন্থগুলোও মালয়ালম ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়া সুন্নি শিক্ষাবোর্ডগুলো স্কুলের জন্য (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে) কোরআন ও কোরআন অধ্যয়নের পাঠ্যবই প্রকাশ করে, যেখানে সংক্ষিপ্ত তাফসীর, তাজবিদ এবং উলুমুল কোরআন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মালয়ালম সাহিত্যেও কোরআন নিয়ে নানা ধরণের লেখা হয়েছে। অনেকে কবিতা, গল্প, এমনকি নাটকের চিত্রনাট্যও লিখেছেন। বিখ্যাত মালয়ালম সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন: ভল্লাথোল নারায়ণ মেনন (মৃ. 1968), পি. কুঞ্জিরামন নায়ার (মৃ. 1978), ইউসুফ আলি কেচেরি (জ. 1934), ভাইক্কম মুহাম্মদ বশীর (মৃ. 1994), এন. পি. মুহাম্মদ (মৃ. 2003), পি. এ. মুহাম্মদ কোয়া পল্লিকার (মৃ. 1990), ভি. পি. মুহাম্মদ (মৃ. 1988)। তাঁরা কোরআনের নৈতিক শিক্ষা ও কাহিনি ভিত্তিক কবিতা ও গল্প লিখেছেন। এছাড়াও কোরআন নিয়ে স্থানীয়ভাবে অনেক বই ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখা করেছেন স্থানীয় আলেম, কোরআন শিক্ষক, ইতিহাসবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এগুলো মূলত মাপ্পিলা মুসলিম ও কেরালার মালয়ালি পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছিল। এইসব লেখায় আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল— কোরআনের ইতিহাস, কোরআনের ভেতরের গল্প, তিলাওয়াতের নিয়ম, কোরআন ও বাইবেলের তুলনা, প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা, দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব, কোরআন সম্পর্কিত সমকালীন নানা প্রশ্ন।

মালাবার অঞ্চলের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে বলা হতো উথুপল্লি (“তিলাওয়াত কেন্দ্র”)। এগুলো ছিল প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে আরবি অক্ষর শেখানো হতো এবং সঠিকভাবে কোরআন তিলাওয়াত শিখানো হতো। প্রতিটি ছাত্র কাঠের মসৃণ স্লেট ব্যবহার করত, যেখানে শিক্ষক প্রতিদিন প্রাকৃতিক চক বা কয়লার কলম দিয়ে আয়াত লিখে দিতেন। এই পদ্ধতি উনিশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে মালাবারে প্রচলিত ছিল। পরে উথুপল্লি ধীরে ধীরে আরও সংগঠিত স্কুলে রূপ নেয়—যেখানে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি, শ্রেণি বিভাজন এবং বড় মাদ্রাসায় শিক্ষিত যোগ্য আলেম শিক্ষকতা করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যক্রমে কোরআন শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত। সাধারণত শিশুদের ভর্তি হতো তিন বছর বয়সে, আর প্রায় পনের বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে উভয়েই কোরআনের প্রাথমিক শিক্ষা পেত। পাশাপাশি পাঠ্যসূচিতে আইন (ফিকহ) ও আকিদা (তত্ত্ব/বিশ্বাস) শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকত।

দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজে মাদ্রাসাকে প্রধান ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। এর পরের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় দারস-এ, যা মূলত গ্রামাঞ্চলের মসজিদকেন্দ্রিক বিশেষ প্রতিষ্ঠান। যারা প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা শেষ করে, তারা দারসে ভর্তি হয়ে সাত থেকে দশ বছর পড়াশোনা করে। শেষে তারা মুসলিয়ার নামে পরিচিত হয়। বিংশ শতকের শুরুতে এসব প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও পড়ানোর ধরণ অনেক বদলায়। এরপর নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেমন—আরবিক কলেজ, শরিয়াহ কলেজ, দাওয়া কলেজ ইত্যাদি। তবে সব ক্ষেত্রেই কোরআন শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোরআন শিক্ষার দুটি প্রধান শাখা আছে:

- কোরআন তিলাওয়াত (ইলমুল কিরাত)

- কোরআনের তাফসির (ব্যাখ্যা)

শুধু সেই শিক্ষকরা কোরআন তিলাওয়াত শেখাতে পারেন যাদের কাছে প্রমাণিত ইসনাদ (শিক্ষার সনদ) আছে। এদেরকে বলা হয় কারি। তিলাওয়াতের মধ্যে গোত্র ও ভাষার ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য থাকে। তবুও এর মূল উদ্দেশ্য হলো এই পার্থক্যগুলো অক্ষুণ্ণ রাখা এবং মুখে মুখে সঠিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া। কোরআনের তাফসির দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাসায় সবচেয়ে কঠিন বিষয় বলে ধরা হয়। এটা শুধু সেইসব ছাত্রদের শেখানো হয় যারা আগে ব্যাকরণ, যুক্তি, আইন (ফিকহ) এবং আকিদা (তত্ত্ব) ইত্যাদি ইসলামি বিদ্যা শিখে নিয়েছে। কারণ তাফসির এমন এক বিদ্যা, যা কোরআনের গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করে।

প্রথাগত কোরআন স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সময় ইতিহাস ও শব্দার্থের দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। এভাবে কোরআন শিক্ষা অন্যান্য ইসলামি বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিখ্যাত আলেম আল-বায়দাভি বলেছেন:

“সব বিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান এবং মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে উচ্চ বিদ্যা হলো কোরআনের তাফসির। এটি সব ধর্মীয় বিদ্যার মূল এবং সব ওহির ভিত্তি। কেবল সেই ব্যক্তি তাফসির করতে পারে, যে ইসলামি বিদ্যার সব শাখায় পাকা এবং আরবি ভাষার সব বিদ্যা ও কলায় দক্ষ।” দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাসায় যে সব প্রাচীন তাফসির পড়ানো হয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তাফসির আল-জালালাইন, তাফসির আল-বায়দাভি, তাফসির আবু সাউদ, তাফসির জামি আহকামুল কোরআন (কুরতুবি), তাফসির আল-দায়িনি।

কিছু সুফি ধারায় কোরআনের আয়াতকে রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়—শারীরিক ও আত্মিক উভয়ভাবে। নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত ঠিক সংখ্যকবার বিশেষ নিয়তের সাথে পড়া হয়। কখনও এই আয়াত পানি বা খাবারের (যেমন খেজুর বা শুকনো ফল) উপর পড়া হয়, পরে তা খাওয়া হয়। আবার কখনও আয়াত প্লেটে পানি বা কালি দিয়ে লেখা হয়, এবং সেই পানি পান করা হয় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। এরকম রীতি পশ্চিম আফ্রিকার ইসলামি সমাজেও আছে, বিশেষত সেনেগাম্বিয়ার কোরআন স্কুল ও মাদ্রাসায়। গবেষক রুডলফ ওয়্যার ও আব্দুল্লাহি ওসমান এল-টম- এ বিষয়ে কাজ করেছেন। মালাবারের মাপ্পিলা মুসলিমরাও স্থানীয় রীতির মাধ্যমে একই ধরণের চিকিৎসা করে থাকে। এখানে কোরআনের আয়াত ব্যক্তিগত বা সামাজিক বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়। আজও সুফি সমাজে এই প্রথা জনপ্রিয়, কারণ বিশ্বাস করা হয় এটি অশুভ ও দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করে।

এই রীতি কোরআনকে শুধু একটি গ্রন্থ হিসেবেই নয়, বরং একটি অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে তুলে ধরে। ইসলামি সমাজে সাধারণত কোরআনের বই (মুসহাফ) খুব পবিত্র বস্তু হিসেবে ধরা হয়। মালাবারেও একইভাবে কোরআনকে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে মানা হয়, যেমন অন্য সুফি সমাজগুলোতে হয়। এসব প্রথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় “টেক্সটের শরীরে ধারণ”-এর ব্যাপারটি—অর্থাৎ কোরআনকে শুধু শব্দ হিসেবে নয়, জীবনের ভেতরে ধারণ করা। তাই কোরআন শিক্ষা ও মাদ্রাসাগুলোতেও আত্মিক ও ভক্তিমূলক দিক যুক্ত থাকে। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরি করা। কোরআন মুখস্থ করা, লিখিত আয়াত পান করা, চিকিৎসায় ব্যবহার করা—এসবের মাধ্যমে কোরআন সমাজজীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম জীবনের সর্বব্যাপী ভূমিকা প্রমাণ করে। এই চিকিৎসা প্রথা বিশেষত কাদিরি সুফি তরিকার মধ্যে বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামি সমাজে। যদিও এসব প্রথা সুফি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসেছে, তবুও সুন্নি ইসলামেও এগুলো গ্রহণযোগ্য। মালাবারের এই অভিজ্ঞতা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়—স্থানীয় মুসলিম জীবনে কোরআনের ভূমিকা কতটা গভীর।

এক দৈনন্দিন জীবনের কোরআন

কোরআন কীভাবে ইসলামি সমাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে? কীভাবে সেই আদান-প্রদান ঘটে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের দেখতে হবে—কোরআন স্থানীয় সংস্কৃতিতে কীভাবে যুক্ত হয়েছে, স্থানীয় সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, আর কীভাবে প্রথাগত রীতিনীতির অংশ হয়েছে। তবে “জীবন্ত কোরআন”-এর এই পরিধি কোরআন শিক্ষার প্রথা ছাড়া সম্ভব হতো না। ইসলামি সমাজগুলোতে নানা ধরণের গল্প ও প্রথা সংরক্ষিত হয়েছে, যা দেখায় কোরআন কীভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী মালাবার অঞ্চলের মাপ্পিলা মুসলিম সমাজে কোরআন-ভিত্তিক দৈনন্দিন ইসলাম কিছু বিশেষ রূপ নিয়েছে। তাদের সাহিত্য, রীতিনীতি ও শিক্ষার ধারা আরব ও আফ্রিকার ইসলামি সমাজের সাথে যোগাযোগের কারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

কোরআন শুধু লিখিত শব্দ নয়; এটি বাস্তব জীবনের সাথেও যুক্ত। যখন ঐশী বাণী লিখিত রূপে আসে, তখন সেটি আধ্যাত্মিক কর্মে পরিণত হয়। এইভাবে কোরআন বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। মাপ্পিলা মুসলিমরা ইসলামি বিশ্বের মূল ভান্ডার থেকে কোরআনের জ্ঞান গ্রহণ করেছে, আবার নিজেদের সাহিত্য, রীতি ও ভক্তি প্রথার মাধ্যমে নতুনভাবে সেটিকে গড়ে তুলেছে। এই আদান-প্রদান, যোগাযোগ ও মানিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে কোরআন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, আর দক্ষিণ ভারতের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলো ইসলামি জীবন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সব মিলিয়ে ইতিহাস ও দৈনন্দিন চর্চা দেখায় যে, মাপ্পিলা মুসলিম সমাজে কোরআনই ছিল ইসলামি বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। তারা মূলত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যে নিজেদের পরিচয় রক্ষা করেছে কোরআনের উপর ভর করে। এই প্রথাগুলো আধুনিকতার প্রভাব থেকে অনেকটাই আলাদা থেকে গড়ে উঠেছে। সুফি সমাজ বিশেষ করে এই “স্থানীয় কোরআন”-এর রক্ষক হিসেবে কাজ করেছে। কোরআনের মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত সাহিত্য ও রীতিনীতি দেখায়—কিভাবে মুসলিম পরিচয় গড়ে উঠেছিল কোরআনের নৈতিক চেতনার মাধ্যমে। একইভাবে, কোরআন শিক্ষা ও মাদ্রাসাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কারণ তারা সমাজে কোরআনের জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো—ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে কোরআনকে বোঝার সেরা উপায় হলো এক ধরণের “কোরআনের সমুদ্রতত্ত্ব”—যেখানে দেখা হয় কোরআনের লিখিত রূপের পাশাপাশি জীবন্ত চর্চা কেমন করে সমাজে প্রবেশ করেছে। এখানে মানুষ আর কোরআন ইতিহাসের নানা পরিস্থিতির মধ্যে একে অপরের সাথে সবসময় যুক্ত থেকেছে।

উপসংহার

মালাবার অঞ্চলের মাপ্পিলা মুসলিম সমাজে কোরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, সাহিত্য এবং সামাজিক চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাথমিক শিক্ষার উথুপল্লি থেকে শুরু করে দারস ও মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত কোরআন শিক্ষার ধারা সুসংগঠিত। ছাত্ররা তিলাওয়াত, তাফসির এবং অন্যান্য ইসলামি বিদ্যা শিখে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আরবিমালয়ালম ও মালয়ালম সাহিত্য কোরআনের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছে। সুফি রীতি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় কোরআনের ব্যবহার দেখায় কোরআনকে শুধু লেখা নয়, বরং শক্তিশালী জীবনজীবন্ত শক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে কোরআন মাপ্পিলা মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে। শিক্ষালয়, সাহিত্য এবং প্রথাগত চর্চার মাধ্যমে কোরআন সমাজে পরিচয় ও মূল্যবোধ স্থাপন করেছে, যা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং জীবন্ত।